En Araracuara hace un año cesó el llanto en las noches. El galpón que servía de dormitorio a los presos de La Central conserva un poco más abajo del techo agujereado una telaraña de alambre de púas y el suelo está cubierto por una masa de barro mezclado con estiércol de vaca… Sin embargo, a través de los barrotes de la puerta, el sonido de una lata que azota el viento cálido del mediodía, parece simular decenas de murmullos entre los cuales sobresale el llanto de aquellos hombres que —-según los expenados que se quedaron a vivir aquí—- no soportaban la angustia y lloraban tan pronto oscurecía.

La prisión estaba formada por once campamentos distantes unos de otros, que se extienden sobre las márgenes del río Caquetá, arropados por una de las selvas más espesas del sur de Colombia.

Volando desde Bogotá, un avión bimotor emplea una hora y cuarenta minutos sobre una manigua en la cual no sobresale un solo claro del tamaño de la mano del hombre. Al otro lado del Caquetá, la selva es mucho más extensa.

Ya sobre el río, las rejas naturales están formadas por una cadena de «chorros», donde el caudal se precipita estrellándose ruidosamente contra una cadena de rocas gigantescas.

Durante los treinta y siete años de existencia como penal, Araracuara se tragó cerca de la mitad del presupuesto del Ministerio de Justicia. Se calcula que durante este tiempo el país invirtió en su funcionamiento algo más de trescientos setenta millones de pesos, mientras cada año estuvieron confinados allí un promedio de dos mil hombres condenados a trabajos forzados.

Empero, hoy en Araracuara no se halla un solo pastizal libre de maleza, ni una talanquera en pie. Ellos le robaron a la selva, en cerca de medio siglo, cuatro mil hectáreas de una tierra ondulada, que permite dos climas diferentes, pero cuyas mejoras comienzan a perderse porque, en desafío, la selva está echando nuevamente retoños para cubrir lo que era suyo.

En Araracuara ya no hay hombres que lloran en las noches. La población está formada por ochocientos indígenas andoques, hitotos y muinanes; por unos doscientos colonos, en su mayoría expenados que al cumplir sus condenas resolvieron —-una vez desadaptados a su medio original—- quedarse allí, y por un minúsculo grupo de guardianes que no pueden salir porque sobre ellos pesa una condena de muerte firmada con la sangre de los presos que torturaron con sus garrotes.

Sin embargo, todos comparten el hambre y la esperanza de que el Ministerio de Agricultura encuentre la fórmula mediante la cual se comenzarán a explotar estas tierras, magníficas para la ganadería y para ciertos cultivos como el cacao, que se da de mejor calidad que en la mayoría del resto del país.

Los largos años de vida del penal con sus «trabajos forzados» parecen representar hoy el más contundente fracaso de las administraciones que lo tuvieron a su cargo.

Ellas —-con un par de excepciones—- se enriquecieron a costas del erario público, embolsillándose los millones de pesos que el gobierno central giraba para la alimentación de los cautivos y para costos de funcionamiento.

Por este motivo lo que logró ser despejado se ve desde el avión como un rasguño en la inmensa selva.

«Era que se trabajaba con hambre y los presos desfallecían; ellos realizaron un milagro abriendo estas cuatro mil hectáreas, pero si siquiera se hubiera invertido en comida para ellos una centésima parte de lo que el gobierno giraba, quién sabe cuántos miles de hectáreas más estarían hoy descubiertas», reconoce José Díaz, un comandante de guardianes refugiado aquí.

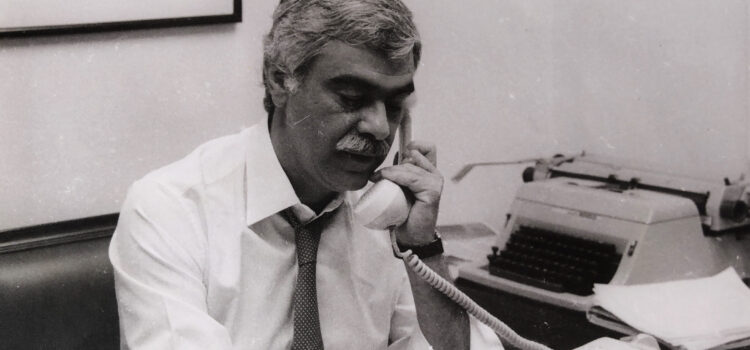

Durante once días conversé con expenados que tienen sus chagras de cultivo en las riberas del río. Ellos temen hablar por miedo a que se cite su nombre. La condena ya terminó. Sin embargo, después de un par de veces de saludarlos cuentan parte de la historia del penal, no sin antes pedir que el fotógrafo guarde sus cámaras y entonces afluyen frases, vivencias, historias viejas que parecen frescas porque no pueden olvidar cómo cada semana allí se ordenaba matar una res para alimento de los guardianes y empleados y cómo los presos caían sobre el cuero y las orejas, las cuales chamuscaban y «hacían unos asados magníficos».

En el campamento de Patio-Bonito, unas tres horas río arriba, vimos en la mitad de un potrero una cruz de madera podrida. Allí estaba sepultado un hombre que trató de robarle a otro un pedazo de yuca, tan grande como un dedo pulgar.

Los expenados cuentan cómo generalmente el almuerzo para ellos consistía en un trozo de caña de azúcar para chupar y un plátano sancochado y cuando el establecimiento mejoraba de administración, les correspondía un puñado de maíz (cultivado allí) molido y cocido con aguasal, al desayuno, al almuerzo y a la comida.

Posiblemente en ninguna prisión colombiana la dignidad humana se vio tan reducida como en Araracuara. La ley del garrote, bajo la cual sucumbieron muchos detenidos, reemplazaba a la comida. Nos llamó la atención hallar solamente en La Central cinco cementerios, aparte de los camposantos improvisados que hay bajo la selva, más allá de las colinas que abrigan a los campamentos.

Todos los testigos entrevistados dicen que los ascensos de la guardia eran privilegio de aquellos que más presos mataran. Cuando se presentaban fugas, muchos directores se limitaban a exigir a sus agentes las orejas de los prófugos, una vez hubiesen sido localizados y enviados a la sepultura.

Caminando por un carreteable que tallaron los reclusos sobre la montaña y que sirve para burlar los rápidos que forma el río Caquetá entre las rocas, vimos algunas cruces. Nos explicaron que en aquella época algunos hombres desfallecidos se negaron a trabajar. Entonces nació la costumbre de hacerles un disparo en la cabeza mientras pedían de rodillas compasión a sus verdugos. La versión fue confirmada por decenas de indígenas y colonos.

Pero el hambre no fue el único azote para esta gente. «Yo vi crímenes horrendos por homosexualismo», dice el médico Jaime Restrepo, quien fue nombrado en los últimos años del penal.

Desde este punto de vista, hasta el más íntimo sentimiento de los penados se carcomió rápidamente. A partir del día de su ingreso, los líderes de los campamentos decidían la suerte futura de cada preso, es decir, determinaban si en adelante debía ser «hombre» o «mujer». Los «hombres» eran escogidos entre la gente más peligrosa… «Al entrar una «mujer» se le asignaba su compañero de vida y si se negaba a aceptar era atropellado por cinco o seis reclusos «hombres» la primera noche… Algunos de ellos llegaron aquí siendo personas normales que habían dejado afuera una esposa y unos hijos y los vimos terminar con los labios pintados y vestidos de mujer. Lo peor es que los directores nunca dijeron nada ante el espectáculo. Se familiarizaban tanto que más bien parecían gozar, dice el médico.

forma como fue administrado el penal no permitió la rehabilidad de los reclusos, ni dio ninguna oportunidad para que el país se beneficiara de tantos años y tantos millones enterrados allí.

Hoy, expertos que estudiaron a Araracuara como fenómeno económico, señalan que pudo haber alimentado a todas las cárceles de Colombia y generado notables entradas el erario público.

Un ejemplo gráfico es la forma como fue clausurado aquel infierno: su último director estuvo preso, acusado de malos manejos y robo continuado.

Actualmente, este punto amazónico permite grandes posibilidades para iniciar una colonización, porque las obras de infraestructura que aún no se han derruido y la riqueza de los pastos son mejores que en otros puntos de la Amazonia.

Solamente el Campamento Central se cuenta con una buena pista de aterrizaje (1.300 metros de extensión), labrada sobre roca maciza; plantas de luz eléctrica, servicio de telégrafo, ochocientas cabezas de ganado que mueren de viejas, restos de cultivos de cacao de gran calidad, plátano y frutales, un hospital, escuela, bodegas, centenares de herramientas, un camión y un gigantesco buldózer abandonados, dos carreteables que con una baja inversión pueden prestar el servicio requerido.

El Ministerio de Agricultura ha estudiado la situación y decidirá en pocas semanas la suerte futura de Araracuara, una zona que debe ser vinculada a la economía nacional.

No obstante —opinanlos expertos—- cualquier plan debe partir de una severa intervención del gobierno en la región, dominada por cinco hombres que han continuado creando la misma situación de hambre y explotación del penal.

Ellos tienen dominada a la población, explotando inmisericordemente al colono y al indígena, monopolizando los pocos poderes administrativos y utilizando en beneficio propio, herramientas dadas por el Estado para la comunidad.

De ellos, dos son comerciantes y dos descendientes directos de uno de los verdugos más conocidos de la Casa Arana. Los primeros están descontentos porque el Ministerio de Agricultura ha establecido una minúscula cooperativa que vende algunos víveres a indígenas y colonos al precio de Bogotá.

Por este motivo, a través de los contacto políticos en la capital han iniciado una ofensiva contra el Ministerio, que hasta ahora les está arrebatando de las garras a una población desmoralizada y hambrienta.

Los caucheros se hallan en posesión de grandes extensiones de selva, dentro de las cuales han incluido a cerca de tres centenares de indígenas de su propiedad, con quienes utilizan todos los sistemas ideados por sus padres y abuelos, excepto el azote, cuando no cumplen con sus cuotas de caucho.

Pero a pesar de todo esto, Araracuara ha comenzado una nueva vida, con menos llanto. Ya, por lo menos, no hay guardianes que, al ser relevados, subasten por una botella de aguardiente y doscientos pesos a la indígena que le dio hijos y lo acompañó durante su estada allá, para que fuera «utilizada» en igual forma, por quienes llegaban a reemplazarlos.

Araracuara, 10 de noviembre de 1972