Medio: El Tiempo – Lecturas Dominicales

Fecha: 03 de marzo de 2002

Por: Germán Castro Caycedo / Fotos: Richard Emblin

Como transmitiendo un partido de fútbol, la chica de la televisión decía que en aquella casa de Suba, extramuros de Bogotá, habían hecho grandes túneles, no solo en busca de toneles rellenos de dólares sino de un maletín negro dentro del cual estaban los secretos más valiosos de El Mexicano.

Por la mañana la prensa hablaba de un coronel de la policía y trece más capturados. Buscaban un maletín que parece contener un codiciado botín, consistente en secretos y riquezas de Gonzalo Rodríguez Gacha. Y luego: la Fiscalía «supone» que en él debe haber mapas de guacas con dólares y lingotes de oro.

Sofía lanzó el diario sobre una mesa antes de terminar la lectura.

Sofía es una mujer de cincuenta y tantos años con una cabellera de polvo que le llega hasta los hombros, voz en la escala alta del pentagrama, chaqueta de gamuza curtida como el pellejo de una bota de vino con mil corridas de toros entre unas manos sudorosas, y un pañuelo de seda anudado en el cuello. No es rica. Vive en un barrio modesto. Tiene un auto modesto.

Su nombre no era Sofía, pero decidió cambiárselo una noche que volteó la página de un libro y encontró que Sofía es sabiduría. Entonces estaba entrando en la menopausia y había comenzado a sentir que con el fin de la menstruación, la mujer alcanza su conciencia máxima, y pensó: «Sí, ahora soy Sofia». La mañana siguiente buscó a un notario.

Curioso porque desde hacía unos meses había empezado a preguntar por la luna menguante. Más tarde alguien le dijo que esa fase significa la sabiduría de la edad adulta y entonces se puso a pensar, o se imaginó, o quién sabe qué carajo sucedió, pero descubrió que la sabiduría es creer que la vida y la muerte van de la mano. Más tarde se dijo: «la muerte es una gran incomprendida».

¿Por qué? Ah, pues porque la muerte es el miedo de la vida, siendo que no es el fin sino el comienzo de la otra vida. Mejor dicho: para salir ya de tanto tropel, usted lo que debe escribir es que hoy se encontró con una loca que dice haber conocido bastante al Mexicano. Escriba eso, y ya. ¡Una loca! ¿Bien?

Según su percepción, la leyenda del tesoro de El Mexicano comenzó en julio de 1989 cuando ella misma voló en un helicóptero hasta Cali y trajo a Zulma, la última bruja de cabecera que tuvo Rodriguez Gacha. De regreso, aterrizaron en una hacienda llamada ‘Cuernavaca’, cerca de Pacho, hasta donde fui con ella hace tres días y allí empezó a recorrer los rincones y a recordar.

Aislada de la casa principal, hay una capilla deliciosamente pecaminoso. Sofia subió adelante y dijo que allí era donde El Mexicano escuchaba a sus brujas y recuerda que aquella tar- de Zulma iluminó la capilla con el fuego de San Telmo que es el de las ausencias y que es el de la eternidad de la huida. Además, le pareció que estaba iluminada también por las luces de la ciudad final. Fue la última vez que El Mexicano pisó ese lugar, por que ya su vida estaba irremediable- mente cercana de la muerte.

– Piense en las historias de brujas que a uno le cuentan en la niñez y podrá ver a Zulma, dice Sofia:

Un par de zarcillos grandes, la lengua escarlata y muy húmeda, de manera que cuando hablaba dejaba escuchar un chapoteo de ilusiones; un par de estrellas de plata incrustadas en el final de la horqueta de sus clavículas, las sienes chupadas, unos ojos fijos, húmedos. Ojos de búho.

¡Y la casa! La casa donde hallé a aquella mujer estaba llena de búhos, de mochuelos, de lechuzas. Pero búhos vivos, con los ojos de vidrio, círculos alrededor de los ojos y unos plumeros sucios cayéndoles encima de las orejas. Había búhos en todos los rincones. Yo le tengo pavor a los búhos.

(Silencio)

Zulma suspiraba con suspiros de convento, mitad contrición, mitad pasión. El Mexicano se quitó el sombrero y tomó asiento en la misma banca de Zulma. Ella pellizcó una brizna de parafina del Cirio Pascual que había encendido, la miró y luego lo miró a él, y le dijo:

Patrón: veo a un a un soldado con un bastón en la mano. Es un bastón oxidado. Veo un río de papel…

No veo más.

Un mes más tarde, en agosto, asesinaron a Galán, que iba a ser Presidente de la República, y la policía y el Ejército comenzaron a corretear a los narcos, y unas horas después los militares llegaron a Pacho y tomaron como base La Chihuahua’, una finca del Mexicano dentro del pueblo, y desplegaron unos carros blindados, los Cascabel, que hacían temblar las calles por las mañanas y por las noches, «para que no se escuchara el ruido de las varillas que le dieron a los soldados».

– ¿Los bastones?

– Pues claro. Ellos fueron quienes comenzaron a buscar el tesoro del Mexicano en las casas de estas fincas. Los soldados tenían varillas tan largas como bastones, oxidadas y puntiagudas, y golpeaban con ellas los prados y los jardines y los pisos de las casas, y aquí -acompáñeme- aquí en la casa del montador mayor encontraron lo primero: una pequeña alberca debajo del piso de baldosa y en ella doce canecas, unas con dólares y otras con lingotes de oro. Usted debe recordarlo porque fue un escándalo en la prensa: un mayor y un capitán entregaron parte, pero se quedaron con algunas canecas repletas de dólares y una de lingotes, y se fueron del país. Pero el capitán enloqueció y regresó a darle muerte a un estudiante de la Universidad Javeriana que, le dijeron, se acostaba con su mujer, lo asesinó y luego cayó preso. Hola, soledad.

Una semana después de su llegada a Pacho, los militares habían lanzado los bastones y utilizaban a expertos en radiestecia con sus péndulos, detectores de metales, detectores de vacío, escanógrafos, y se asesoraban de pitonisas que espiaban el corazón de la tierra y más tarde por un monje con un crucifijo clavado de espaldas contra una cruz de carbón en su mano izquierda.

El cuento es que descubrieron que El Mexicano escondía su fortuna dentro de canecas de plástico para reunir basura, ni tan grandes ni tan pequeñas. Las henchía de dólares en fajos, luego aseguraba las tapas con cinta adhesiva y las escondía bajo el piso de las casas de los trabajadores. Los huecos forrados en cemento y cubiertos nuevamente con baldosa, no eran más hondos de un metro veinte o algo así. Quedaban a flor de tierra.

Sofia desea comenzar el recorrido por ‘La Chihuahua’ y vamos allá, pero no quiere fotógrafos, ni testigos ¿De acuerdo?

– De acuerdo.

Antes de entrar en las carroñas de aquellas casas, ella se detiene frente a un cilindro de madera y acrílico ahumado. ¡El Chalet!’, dice. Adentro hay una pequeña sala y al fondo una cama: ‘La Cama de piedra’. Cuando Rodríguez Gacha entraba allí con una mujer, hacía sonar un disco con aquella canción ranchera: «De piedra ha de ser la cama/ de piedra la cabecera/ la mujer que a mi me quieraaaa».

Por ella pasaron las divas más divas de la televisión y de las pasarelas, y candidatas y futuras princesas del reinado nacional de belleza de Cartagena. El Mexicano las mandaba traer como a las brujas y a los jefes de la política: en helicóptero, y se encerraba con ellas, pero, ¿sabe una cosa? Esas mujeres no permanecían adentro un tiempo prudente; a los pocos minutos salían de allí con unos dolaritos en la mano, preguntando dónde estaba el helicóptero.

En esas cosas, El Mexicano era de corto vuelo, dice Sofía, de pie frente al cilindro de acrílico, los pies separados, botas camperas con tacones planos, las manos dentro de los bolsillos del pantalón. Hace una pausa que deja ver la totalidad de su propio vacío y luego dispara una sentencia:

– La capacidad de orgasmo de la mujer es mayor que la del hombre, y el hombre, por miedo a no ser capaz de darle gusto, la reprime.

– Las mujeres -dice luego marcando compases- ¡Han! vivido y ¡Han! muerto sin saber que poseían el poder de sentir el orgasmo con tanta intensidad.

‘La Chihuahua’ es como el resto: una casa principal con el piso ahuecado, esqueletos de automóviles y camiones saqueados, una piscina taladrada y los muros y los pisos de las casas de mayordomos, ha- teros, montadores de caballos, palafreneros, jardineros, cerqueros, sicarios, horadados.

En diciembre del 89 cazaron al Mexicano y unos días después de su muerte hallaron en Bogotá una empresa llamada Coordinadora Empresarial, en el edificio Davivienda. Se llevaron computadoras, documentos, porcelanas, cuadros, esculturas, candelabros, ceniceros dorados, diez cajas de champaña y veinte de whisky, y dentro de las computadoras el rastro de noventa millones de dólares en cuentas en Panamá y Europa. Sus primeros pasos en el blanqueo de activos, fueron entregados por la policía colombiana a la embajada de los Estados Unidos. Otra porción del tesoro de El Mexicano que continuaba diluyéndose.

La casa menos ostentosa está en una hacienda llamada ‘Mi Mazatlán’. Era mayo del año noventa y un capitán halló bajo el piso de una vivienda del encargado del hato nueve canecas. Le avisó a su coronel y vino el helicóptero de las canecas, pero no se llevó nueve sino siete: el capitán enterró dos en la orilla de un hilo de agua insignificante, algo que no alcanzaba ni a arroyo, ni a riachuelo, como dicen los poetas. Qué va. Pasaron cinco días y diez días y la noche número once se desgajó un diluvio y el hilo de agua se convirtió en un raudal portentoso que extrajo las canecas.

La mañana siguiente los campesinos pescaban dólares con sus ruanas, con cobijas. El río de papel. Aguas arriba, Nabor Vargas, un montador de caballos venido del Huila, halló en un remolino un cardumen de fajos de billetes. Los recogió, regresó a su tierra y allí se dedicó a beber, y al tercer día encontró al amor de su vida, pero como entonces él era otro Mexicano, antes de irse a la cama con ella compró un revólver y para escuchar el tono de su cañón, le dio muerte a un hombre. En el calabozo supo que su amor había desaparecido con otro y con los fajos y con el revólver. Hoy es un esquizofrénico paranoico sepultado en el frenocomio del penal. El capitán aguacero. El loco de los fajos.

Los colombianos se han pasado la vida soñando con tesoros y buscándolos y enloqueciéndose con esa idea. Primero fue el rastro de El Dorado, cuatro siglos. Luego vino el Mil Novecientos y la Guerra de los Mil Días. No había bancos, la gente enterraba el oro, y soñando con hallar aquellos entierros llegamos casi hasta el Dos Mil. En la década de los sesenta, la de los Beatles, aún le enseñaban a los niños a distinguir dos clases de luces: azulada la de las ánimas, y amarilla la del oro enterrado.

Cuando dejaron de aparecer canecas, un capitán obsesionado con el tesoro les dio muerte a dos trabajadores porque no le decían donde había más. Los trabajadores no sabían nada. Después se dedicó a amenazar de muerte a montadores, ordeñadores y jardineros que aún quedaban. Alguno se quejó y lo retornaron al cuartel, donde lo veían por las tardes con un taladro en la mano. Una noche se escuchó que perforaba el piso de su casa, luego la voz de su mujer y finalmente cuatro balazos. Lo metieron al manicomio. Hoy lleva un taladro de juguete al cinto y una pala de plástico en la mano izquierda. El capitán taladro.

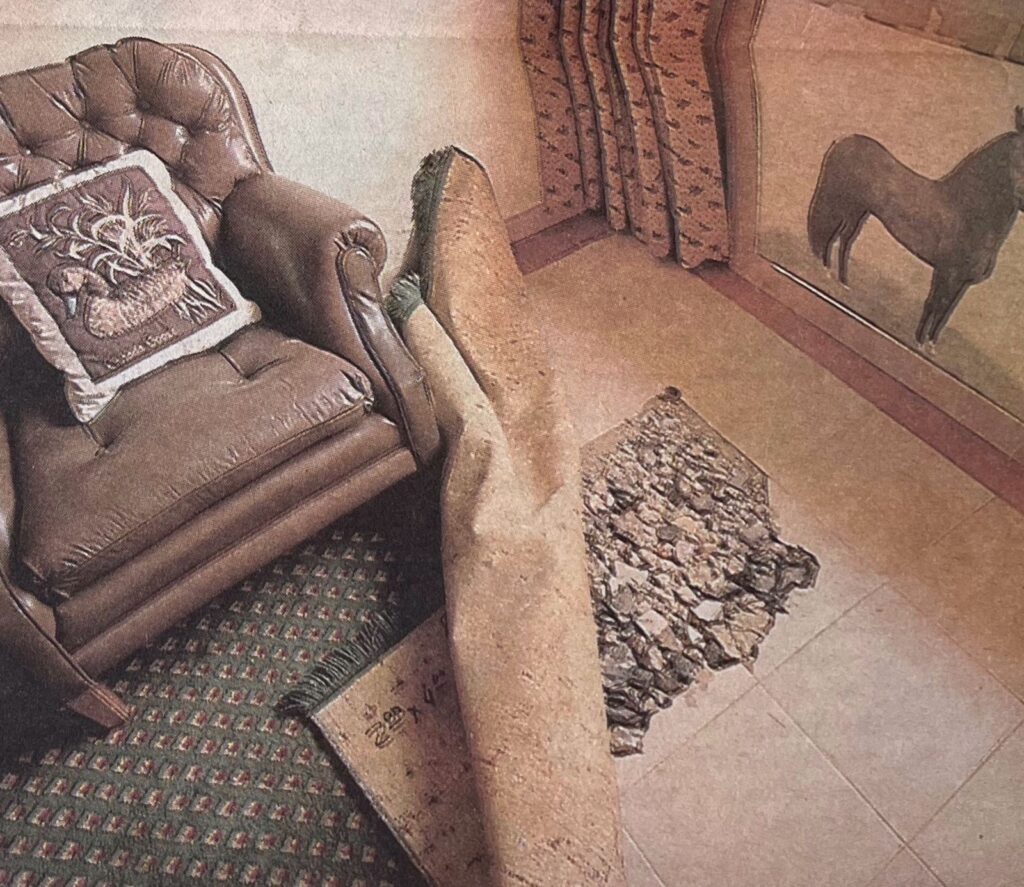

Luego del mediodía llegamos a ‘Santa Rosa’, una hacienda entre la niebla. Alcobas y más alcobas, salas y pisos brillantes. A pesar de trece años de saqueo continuado, es una soledad llena de muebles y algunas porcelanas, caballos de bronce y caballos de mármol y en los pisos tapetes muy blancos. Pero a medida que iban levantándolos aparecían troneras. Nadie sabe cuántas canecas con dólares se llevó de allí el helicóptero ni cuántas fueron escondidas lejos de los arroyos.

Frente a una caricatura de El Mexicano, le pregunto a Sofia cómo lo conoció y ella dice que aquello no tiene importancia. Cosas del destino, aunque recuerda cómo lo vio una tarde:

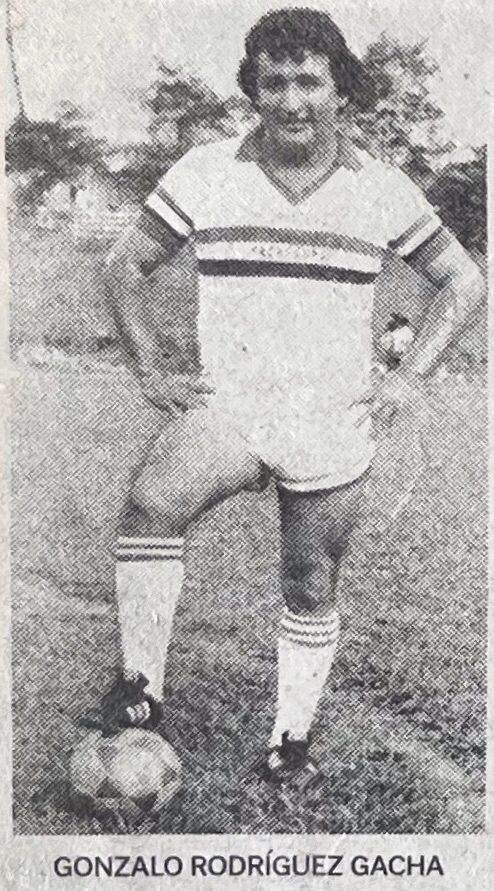

Menos de treinta años, como ella. Camisas de flores con volantes que se inclinaban hacia donde soplaba el viento y zapatos de charol, vapor picante de loción Pino Silvestre, una especie de putol que estaba entonces de moda, y esencia de sobaco. Ni gordo ni angosto. Alguna sonrisa en medio de largas desgarraduras de silencio.

Ella fue a la universidad, tenía cómo pagar lo que le viniese en gana, pero antes de recibirse en economía y a la vez en letras, su padre se arruinó y un día amaneció desamparada. Familia venida a menos se dice por aquí. Pero llegó aquella tarde y el del Pino Silvestre entendió que ella sería una buena asesora en ciertos campos. Al cabo de las semanas la escuchaba en casi todo, «menos en blanquear el dinero como debía haberlo hecho y en bajarle el tono a su mal gusto».

A las tres de la tarde llegamos a las ruinas de una gran casa colonial que perteneció a Doña María Currea de Aya, luego a los jesuitas y después al Mexicano. La casa de La Hacienda Grande que rebautizaron como ‘La Sonora’ fue consumida por las llamas, pero aún hoy, una década después, siguen viniendo por las noches fantasmas armados de palas, taladros, picas, y abren boquetes en busca del tesoro de El Mexicano.

Cuatro y media. Con la luz de Van Gogh que es la del atardecer, regresamos a ‘Cuernavaca’. Se ingresa a través de una avenida de robles con barbas transparentes en el contraluz del sol. Adentro, la visión se repite: viviendas que ocuparon capataces y montadores de caballos saqueadas y cicatrizadas por taladros. En la casa principal quedan dos o tres aparatos, trozos de tapetes, pedazos de muebles.

El tesoro comenzó a desaparecer el primer día. Cuando llegó el ejército aún había aquí cajas sin abrir que se llevó el helicóptero. Después, en marzo de 1991 la población se rebeló y salió a las calles a pedir que se fuera la tropa. Cuando se fue, empezaron a llegar bandidos: atan a los encargados de las fincas y se dedican a cavar.

Eso no ha dejado de suceder durante trece años. Ahora, después del escándalo de prensa hablando de túneles en la casa de Suba y la captura de un coronel de la policía y otros, aquí ha vuelto a tomar fuerza la búsqueda del tesoro de El Mexicano. Y en las demás haciendas igual. En ‘La Fredy’, cerca de Ambalema han llegado con «trailers» y remolques equipados con maquinaria para exploración petrolera y se han dedicado a perforar entre las ruinas. Y en ‘Potosí’, Magdalena Medio, han aparecido varias veces con una pala-draga. En la casa-mansión de la calle 86 de Bogotá perforaron durante doce años. Hace un mes, iluminándose con mechones, la incendiaron y quedó reducida a cenizas.