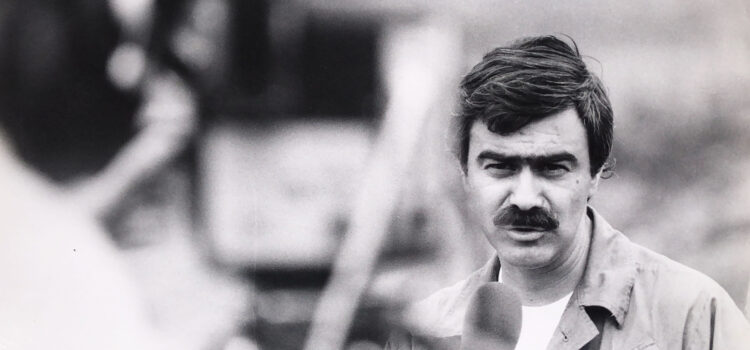

Hace cuatro años, un 15 de julio, Colombia despedía a Germán Castro Caycedo. Hoy, en el aniversario de su fallecimiento, su voz periodística se mantiene tan vigente como entonces. A sus 81 años, este maestro de la crónica dejó un legado inquebrantable de verdad y compromiso. Su obra anticipó debates cruciales que aún marcan la agenda nacional y global. No es casualidad que hasta sus últimos días mantuviera la mirada fija en los grandes problemas del país: sobre su escritorio quedaron apuntes sobre el glifosato y la minería ilegal, temas que “le preocupaban muchísimo: la destrucción de este país”, según recordó su esposa, la periodista Gloria Moreno. Ese compromiso final resume medio siglo de trayectoria periodística, marcada por un estilo sobrio, narrativo, riguroso y siempre guiado por el deber de contar la verdad.

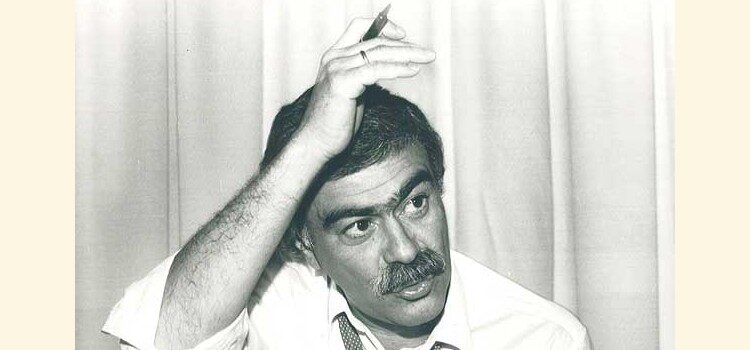

Castro Caycedo recorrió selvas, montañas y los rincones olvidados del país, revelando historias silenciadas. Desde su primer gran libro, Colombia amarga (1976), compuesto por crónicas que mostraron la realidad de una Colombia profunda golpeada por la desigualdad, el periodista expuso lo que muchos se negaban a ver. Años después, esos mismos temas siguen sin resolverse. En esta nota especial recordamos cómo su mirada pionera abordó, entre muchos, cuatro temas claves del conflicto social y armado colombiano –el uso del glifosato, la guerra contra las drogas, la deforestación y el narcotráfico– anticipando discusiones que hoy continúan abiertas en Colombia y el mundo.

Glifosato: alerta temprana sobre una guerra química

Mucho antes de que el país se polarizara en torno al uso del glifosato para erradicar cultivos ilícitos, Germán Castro Caycedo ya había denunciado sus efectos devastadores. Se oponía a la fumigación aérea no solo por su ineficacia, sino por el daño humano y ambiental. “Colombia es el único país del mundo que fumiga desde el aire con glifosato”, advertía, calificando a este químico como un veneno esparcido sobre poblados, escuelas y hospitales. Para él, los únicos ganadores eran las multinacionales como Monsanto y Dow Chemical.

Sus investigaciones documentaron malformaciones congénitas, daños genéticos, hidrocefalia en niños y afecciones en comunidades rurales. También mostró cómo las aspersiones destruían ecosistemas vitales como la Amazonía. Tras analizar décadas de lucha antidrogas, su conclusión fue contundente: “los herbicidas de la firma estadounidense Monsanto son los únicos ganadores de una destrucción de décadas”.

Con datos y testimonios, Germán se adelantó al debate sobre el glifosato. Décadas antes de que se discutiera su prohibición, él ya había dejado en claro que la guerra química contra las drogas era una derrota moral, social y ambiental.

La guerra contra las drogas: una cruzada impuesta

Para Castro Caycedo, la llamada guerra contra las drogas era una imposición extranjera, una “guerra ajena”. La definía como un conflicto foráneo librado en territorio colombiano, que dejaba muertos, destrucción ambiental y ninguna solución real. Ya en los años 70 había rastreado el origen del narcotráfico moderno a la posguerra de Vietnam, cuando miles de excombatientes estadounidenses regresaron adictos a la marihuana y generaron una creciente demanda.

Siguiendo ese rastro, mostró cómo la Sierra Nevada de Santa Marta se convirtió en centro de producción para suplir ese mercado, y cómo pilotos norteamericanos participaban en el tráfico. Denunció la doble moral de EE. UU., que prohibía ciertos pesticidas en su territorio mientras los promovía en Colombia, como el caso del letal Paraquat. En Nuestra guerra ajena (2014), Germán analizó cómo el Plan Colombia sirvió a intereses militares y económicos de EE. UU., incluyendo el control de reservas de agua dulce.

El periodista se anticipó a la discusión contemporánea sobre el fracaso de la estrategia prohibicionista y la necesidad de nuevas políticas basadas en salud pública y derechos humanos. En sus palabras, Colombia había puesto los muertos, mientras otros se beneficiaban.

Contaminación y deforestación: la violencia que también destruye la naturaleza

Desde los años 70, Germán abordó el tema ambiental cuando pocos lo hacían. En 1975 denunció la contaminación por mercurio en la bahía de Cartagena. En Colombia amarga, publicó la “Crónica del agente naranja”, una investigación que reveló el uso de herbicidas altamente tóxicos como el 2,4-D y el 2,4,5-T, componentes del defoliante usado en Vietnam, aplicados en cultivos colombianos con consecuencias sanitarias devastadoras.

En Perdido en el Amazonas (1978), retrató la intrusión de intereses externos en territorios indígenas y ecosistemas amazónicos. Señaló que la violencia contra la naturaleza era una extensión de la violencia contra las personas. “En Colombia estamos fabricando un desierto”, escribió, aludiendo a un modelo de desarrollo agresivo que convertía selvas en terrenos estériles. Su denuncia contra el extractivismo y la tala promovida por intereses foráneos fue precoz, valiente y hoy, más vigente que nunca.

Narcotráfico: una infiltración anunciada

Castro Caycedo desnudó la relación entre el narcotráfico y el poder político. En La bruja (1994), combinó narrativa de ficción con hechos reales para describir cómo el dinero del narco llegaba a las altas esferas. Expuso la complicidad de empresarios, políticos y agencias extranjeras, en libros y crónicas, y reveló la hipocresía del enfoque represivo. También abordó el papel de Estados Unidos en la expansión del negocio y la posterior criminalización de los eslabones más débiles de la cadena.

En Operación Pablo Escobar (2016), reconstruyó la caída del capo con detalles reveladores. Su trabajo no romantizaba ni simplificaba: mostraba cómo el narcotráfico era una consecuencia de desigualdades estructurales, abandono estatal y complicidad institucional. Fue pionero en denunciar la conexión entre el narco y el conflicto armado, incluyendo el tráfico de armas, la penetración política y la corrupción judicial.

Epílogo: una mirada adelantada

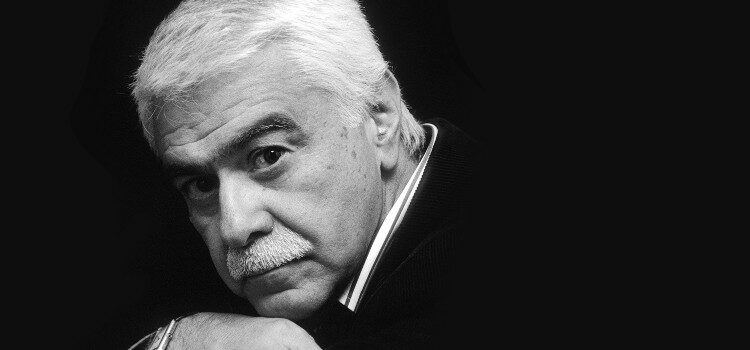

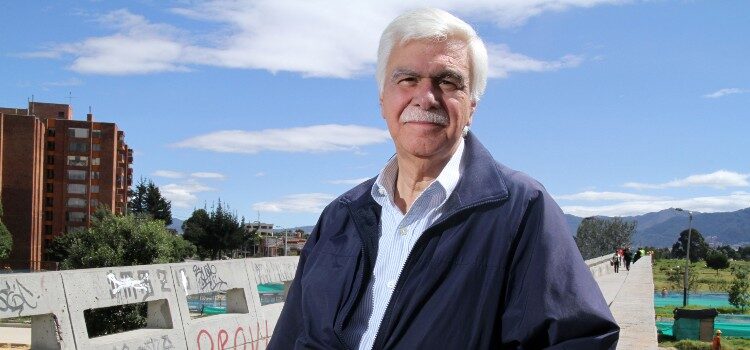

Germán Castro Caycedo no fue solo un testigo de su tiempo: fue un adelantado. Muchos de los debates que hoy ocupan el centro de la agenda pública él los abrió hace décadas. En sus últimos años, afirmaba que si reescribiera Colombia amarga tendría que llamarse Colombia más amarga; otras veces usaba una frase más catastrófica: «Apocalipsis ahora» porque las injusticias habían empeorado. Y sin embargo, su obra no fue un ejercicio de desesperanza. Fue un llamado a mirar el país con profundidad, a escuchar lo que nadie quería oír, a decir lo que había que decir.

Hoy, sus libros siguen siendo faros para entender el presente. Nos interpelan: ¿Seguiremos envenenando nuestros campos? ¿Insistiremos en guerras ajenas? ¿Permitiremos la extinción de la selva? ¿Normalizaremos la corrupción narco? Las respuestas están en sus páginas, donde cada frase fue escrita con un propósito: incomodar al poder, sacudir conciencias, registrar con valentía lo que otros callaban.

Ese es el legado de Germán Castro Caycedo, el cronista que miró más allá de su tiempo y cuyo eco seguirá acompañándonos en los debates más trascendentes del mañana.