Entrevista a Gloria Moreno de Castro en la Revista Semana:

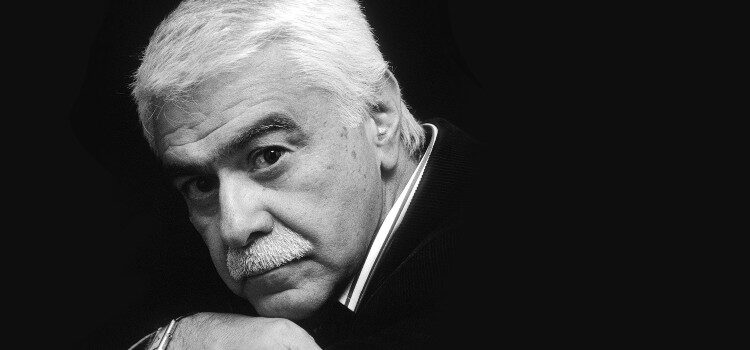

Gloria Moreno se gozó todo lo que vivió con Germán Castro Caycedo. A pesar de su partida repentina, la mujer que compartió gran parte de su vida con el periodista y escritor colombiano le manifestó a SEMANA que se disfrutó todo lo que hicieron juntos y el trabajo que él realizó.

“Me gocé la vida con Germán, me gocé todas sus vivencias. Alguien me preguntaba en estos días si antes de que existiera el computador, el celular, si yo quedaba preocupada con todas las aventuras de Germán y, realmente, algunas veces quedaba con un contacto a quien yo podía llamar. Otras veces me quedaba sin ningún contacto, como fue por ejemplo una ida a Casa Verde a hablar con ‘Tirofijo’, y Germán simplemente se quedaba con la mitad de un billete y en el aeropuerto El Dorado lo contactaba otra persona con la otra mitad del billete”.

Gloria habla despacio y cuenta con voz serena que el periodista nacido en Zipaquirá tuvo una enfermedad que se manifestó de manera repentina lo que no permitió muchas cosas. “Fue muy rápido, muy sorpresivo. Entonces no nos dio tiempo de nada, ocho días después del diagnóstico y ya”.

Y murió tranquilo, hasta a los mismos médicos les decía que estaba tranquilo. “Los médicos le preguntaban qué siente, alguna pregunta, y nada, nada. Yo le preguntaba: mi amor, ¿qué sientes? Amor por ti, me decía”, recuerda Gloria, y agrega que una vez un doctor entró y le preguntó que si le preocupaba algo, y le respondió: “No, a mí no me preocupa nada, yo siento que he hecho las cosas bien”.

La esposa cuenta que se fue como vivió, sin dramas y sin dolores. Aunque en el fondo sí estaba muy pendiente del país, de esa Colombia profunda que reflejó en los libros que publicó y en los programas que emitió, donde no temió esconderse en la manigua o sentarse frente a los distintos líderes a hacerles preguntas que en ocasiones pudieron incomodarlos.

La mujer que lo acompañó durante años cuenta que podría quedarse horas enteras contando anécdotas, vivencias, del conocimiento que tenía del país y de la facilidad con la que se comunicaba con la gente de cualquier nivel, de cualquier profesión, de cualquier cultura de este país. “Con la facilidad con la que asimilaba al ser humano, con la facilidad con la que concluía sus programas, así fuera el más dramático, siempre los cerraba con una esperanza, una alternativa, una solución, una respuesta o una exaltación al ser humano. Eso era muy importante”, relata.

Un hecho emotivo en la familia se presentó pocos días antes de su fallecimiento, cuando su yerno, Renaud Blanchet, le compartió que había publicado su primera novela y se la enseñó. “Germán sacó las manos y aplaudió, se le salieron dos lágrimas y fue como el momento de su última charla, hace dos días… es que esto no nos dio tiempo de nada, de nada”, dice Gloria.

Sobre el oficio periodístico

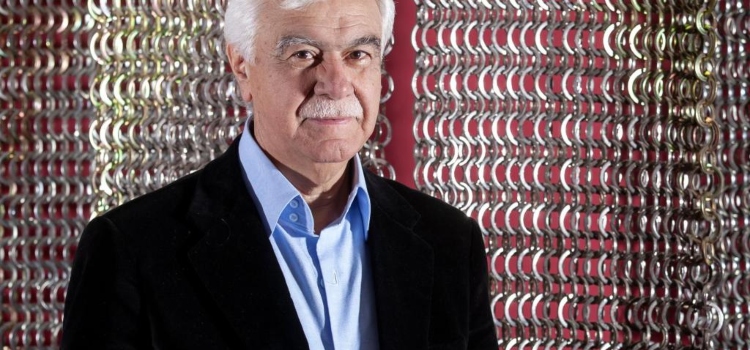

Uno de los asuntos en los que no conjugó la profesión periodística fue con las nuevas tecnologías. Para él, era necesario estar en el lugar de los hechos. “Los médicos le decían, existen las redes, Zoom, como formas de comunicarse, y él respondía: no, ¡qué me voy a conectar por Zoom! Yo tengo que atardecer y amanecer en el sitio donde se producen los hechos o donde vive la persona con la que me voy a comunicar. Yo desde el escritorio de mi casa, imposible. De ahí no sale ni el análisis, de ahí no salen ni las preguntas, lo que queda pendiente. De ahí no sale nada”, comparte la esposa.

Y destaca que en todo momento estuvo inquieto buscando sobre qué investigar. Justamente, el tema que le quedó pendiente fue sobre el glifosato. “En cuanto a temas para libros que había empezado a abordar, y aquí lo tengo encima de su escritorio, estaba el del glifosato y de la fumigación con glifosato”, cuenta Gloria.

Añade que “siempre fue una constante, una preocupación constante del daño en la salud, en el ecosistema. Decía que, si hay tantas soluciones por hacer, ¿por qué hacemos lo contrario?, ¿por qué obviamos los que se tiene que hacer?, ¿por qué todo es tan errático? El glifosato fue un tema de su preocupación, como lo fue el tema de la minería ilegal”.

SEMANA: ¿No estaba agotado de seguir desnudando esa Colombia donde solo se ven tristezas?

“Yo creo que sí, ya estaba desilusionado de por qué las cosas seguían con más y más problemas. Como sin solución. El tema de la polarización política también le preocupaba mucho, la falta de un pensamiento crítico, la capacidad de argumentar, el tema de reenviar y reenviar mensajes, que las personas simplemente actuaran reenviando y no pasara por un análisis. Eso lo preocupaba muchísimo”, asegura Moreno.

Algo que la esposa no quiso dejar pasar y en lo que insistió fue en la sencillez de su lenguaje y la facilidad de conectar con la gente. Esa fue una de las cualidades que le permitió llegar a todos los rincones del país a esculcar en multiplicidad de historias giant water slide.

La entrañable entrevista de Germán Castro Caycedo con Gabriel García Márquez

“Tenía una facilidad de conectarse, de escribir con mucha sencillez para poder llegar, no a los eruditos, sino a muchos lectores y así crear como mayor conciencia sobre los diferentes temas que trataba. Detestaba las palabras difíciles, las rebuscadas o complicadas por considerarlas impenetrables para muchos, que por no ser eruditos no están carentes de cerebro, decía él”.

Y resalta que se “burlaba mucho cuando veía extranjerismos o una palabra demasiado rebuscada o intelectual; entonces empezaba con mucho sarcasmo, porque hacían las cosas tan difíciles y yo creo que eso fue una herramienta que le permitió llegar a mucha gente y que mucha gente lo leyera, lo comprendiera y disfrutara sus libros”.