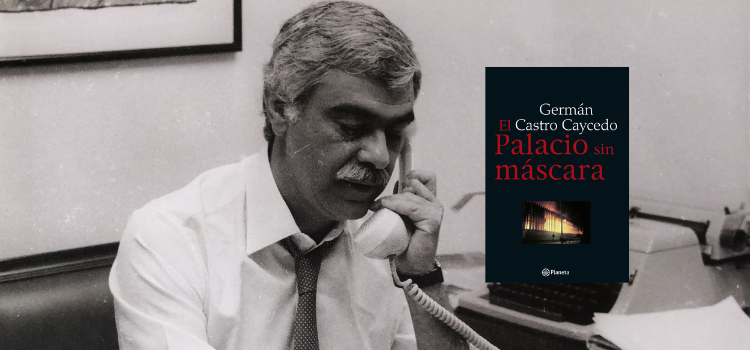

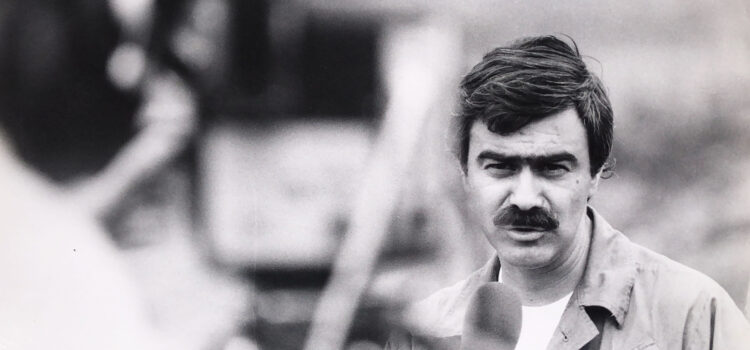

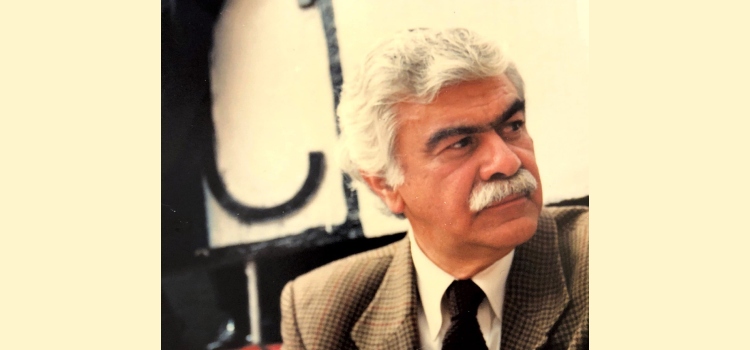

El anuncio reciente sobre la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas reabre una herida que nunca ha cerrado del todo. Una herida que Germán Castro Caycedo supo diagnosticar hace décadas: Colombia no libra su propia guerra, sino la de otros, un conflicto cuya raíz está aferrada al suelo de las potencias que mantienen el consumo excesivo de sustancias ilegales mientras delegan la violencia y el costo humano de un mal hábito a los países más pobres, algo que le ha costado al país no solo reputación, sino también muerte, cientos de miles de asesinatos.

A finales de los años noventa, Castro Caycedo denunció que la llamada «guerra contra las drogas» no era más que un instrumento de intervención extranjera. Su tesis sigue siendo dolorosamente vigente: Estados Unidos utiliza a Colombia como trinchera en una cruzada que deja ríos de sangre, selva quemada y comunidades desplazadas. Todo en una dinámica infructuosa que parece tener más sentido por la economía que rodea la guerra en sí misma: millonarios contratos, mercenarios, propaganda, control político. El mundo ve cada vez con más claridad que esta campaña de medio siglo parece no buscar el fin del consumo, sino sostener el caos porque este, a su vez, genera todo un mercado que beneficia a grandes capitales y Gobiernos. Se comercia y se generan grandes rentas con la muerte y el sufrimiento, mientras la coca sigue circulando porque los consumidores la demandan en grandes cantidades, ya no para las fiestas en discotecas “underground”, como sugiere el imaginario, sino para aspirarla en la casa, en el trabajo, en cualquier lugar.

La descertificación de 2025, como lo ha reconocido el propio presidente Gustavo Petro, ocurre «después de decenas de muertos, de policías, de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína». La frase es elocuente: la guerra se libra aquí, pero la demanda sigue intacta allá. Y esa paradoja refleja el equilibrio necesario para que las cosas sigan como están, mientras una multitud con voces ampliadas por políticos de extremas, sigan pidiendo mano dura, castigo y venganza, en un ciclo que se repite incesantemente.

Lee también: La nueva “guerra contra las drogas” podría ser en USA

El Plan Colombia y los contratos de la guerra

Nuestra guerra ajena se centra en el Plan Colombia, presentado como una estrategia de cooperación para enfrentar el narcotráfico, este plan inyectó miles de millones de dólares a las Fuerzas Militares y a la infraestructura de guerra, pero también abrió las puertas a una figura clave que hasta entonces no existía en Colombia: el contratista.

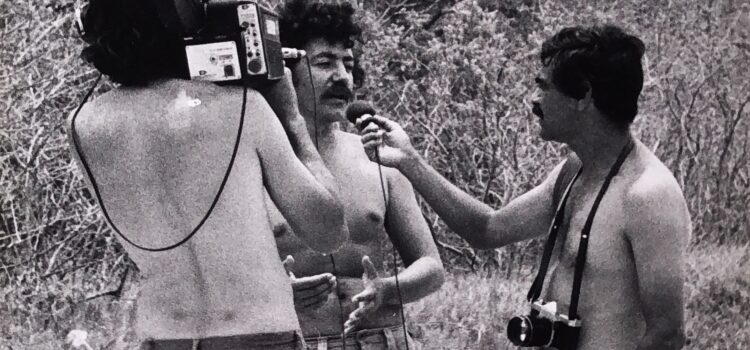

Eufemismo de mercenario, el contratista operó sin rendir cuentas, sin visa, sin control estatal. Germán los ubicó en bases militares, en zonas de operación, en vuelos de aspersión. Su trabajo no era transparente, ni estaba sometido a la legislación nacional. La guerra se privatizaba, y las líneas de mando se diluían. Estos personajes protagonizaron episodios absurdos contratando servicios sexuales al interior de bases militares, fiestas y consumo de drogas (las mismas que juraban acabar mientras asperjaban con glifosato a familias campesinas), incluso un escándalo por la grabación de videos sexuales con jóvenes locales en zona militar del Tolima, que fueron después comercializados en la industria ‘Triple X’ de Estados Unidos.

Además de mercenarios, los contratos de los millonarios recursos sostienen la inmensa industria militar colombiana con alrededor de 400 mil efectivos en sus fuerzas armadas. Este punto en particular, lo denunció Germán en su libro, refiriendo los cuestionamientos en el Congreso estadounidense a la destinación de ese presupuesto que estaba siendo usado para librar una guerra antisubversiva, mientras las matas de coca seguían inundando el territorio y mandando toneladas de cocaína a las ciudades de Norteamérica.

Mientras tanto, los beneficios se concentraban en unas pocas manos: las de las grandes compañías de la industria armamentista y química, especialmente la productora del glifosato, un agroquímico que Estados Unidos no permitía usar en su propio territorio por vías aéreas, pero que financiaba para ser rociado sobre la selva suramericana. Monsanto (hoy Bayer) se convirtió en uno de los grandes ganadores de una guerra que no ganaba nadie más.

Geopolítica encubierta: el agua como botín

Entonces, si la guerra ha sido tan ineficaz, ¿por qué Estados Unidos insiste en mantenerla? Este conflicto encubrió una disputa más profunda: el control de los recursos naturales. En particular, del agua dulce.

Quien controle el agua dulce, controlará el mundo, así lo sugirió Castro Caycedo en su libro. Y con razón. Estados Unidos enfrenta una crisis hídrica profunda. Las reservas del Colorado y otros grandes afluentes están en niveles críticos. Suramérica, por el contrario, concentra el mayor porcentaje de agua dulce del planeta: la cuenca amazónica, el acuífero Guaraní, los lagos de la Patagonia.

La militarización de estas zonas, la presencia de radares, contratistas y bases encubiertas, no responde solo al narcotráfico. La tesis del periodista sugiría que la «guerra» es un instrumento múltiple: controla territorios, ajusta la economía política y vigila los recursos estratégicos. El dinero garantiza un gobierno servil en un enclave vital. La burocracia desea mantener la llave abierta porque se beneficia de millones en contratos. Hay intereses que coinciden, pero Estados Unidos no da puntada sin dedal y los recursos naturales que depredan a diario las multitudes urbanizadas en su estilo de vida, requieren más materias primas; la industria requiere extraer la riqueza de las selvas y el agua es una necesidad cada vez mayor y más escaza.

La salud humana: la primera víctima

Castro Caycedo fue insistente: las fumigaciones no solo defoliaban matas de coca; también mataban personas. En departamentos que han sufrido la aspersión, se denunció el aumento de casos de cáncer, partos con malformaciones, abortos espontáneos, afecciones respiratorias y enfermedades cutáneas. La población afectada era, como siempre, la campesina. Aquella que no tiene voz, que no viaja a Washington, que no tiene vocería en la prensa.

La sentencia T236 de 2017 sostiene que “Varios estudios científicos en el mundo y en Colombia han documentado recientemente los efectos del glifosato y la mezcla del glifosato en la salud humana. Estos estudios han analizado la posible relación entre el herbicida y el cáncer, problemas dermatológicos, abortos, daño a nivel celular, o enfermedades neurodegenerativas. Por un lado, en el año 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó un reporte en el que concluye que el glifosato es un agente que probablemente puede causar cáncer en los seres humanos. (…) dada esta información, el Ministerio de Salud de Colombia recomendó la suspensión de la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato”.

La misma sentencia reza que “Los abortos involuntarios, el cáncer, las afectaciones al sistema respiratorio y las enfermedades gastrointestinales son afectaciones importantes que el Estado debe evitar en desarrollo del deber constitucional de garantía del derecho fundamental a la salud”.

Hay registros testimoniales de madres que perdieron embarazos tras la aspersión. Comunidades enteras donde las gallinas dejaban de poner huevos, los peces morían y los niños tosían sangre. Todo eso, mientras en los medios se hablaba la fascinación de las avionetas tripuladas por borrachos asperjando químicos para acabar con el problema.

La Corte Internacional de Justicia condenó a Colombia en 2013 tras la demanda de Ecuador por los efectos de la fumigación en la frontera. La evidencia era irrefutable. Y sin embargo, el debate vuelve, a pesar de la evidencia científica. Producto de la presión por el dinero de Estados Unidos – tal vez – el presidente Petro sentenció que volvería la aspersión en zonas donde los campesinos persistan en las asonadas contra la Fuerza Pública. Sin embargo se retractó, en buena hora era necesario ser radical cuando se trata de defender la vida.

Descertificación y cifras que no explican la causa

Estados Unidos justifica la descertificación de 2025 en el crecimiento de los cultivos de coca. Pero no es un fenómeno reciente. Durante el gobierno de Iván Duque, según cifras oficiales, la siembra de hoja de coca pasó de 143 mil hectáreas en 2020 a más de 204 mil en 2021. Un aumento del 43 % en solo un año. Fue uno de los incrementos más pronunciados desde que se lleva registro. Ese mismo año, se erradicaron de manera forzada 120 mil hectáreas, la cifra más grande de los últimos tiempos. ¿Sirvió? Por supuesto que no. Porque esa lógica es tan caduca como el propósito de “Hacer trizas el Acuerdo de Paz”, algo que representó un retroceso vergonzoso para Colombia, casi equivalente a la Patria boba. Se había logrado librar el territorio de las FARC y la oportunidad estaba dada para asegurar el territorio, cumplir la promesa de sustitución voluntaria y llevar el Estado, pero la obsesión adánica de una derecha incapaz ganó el debate y entonces fue más importante ser consecuente con el pasado, así ya parezca absurdo. Tan absurdo, como publicar orgulloso una foto con Netanyahu, mientras este ordena un genocidio que todo el planeta está viendo en vivo y en directo.

La explicación no es técnica, es política: el gobierno de Duque incumplió de forma sistemática el Acuerdo de Paz. Desmanteló el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que había logrado compromisos con miles de familias campesinas. El Putumayo, por ejemplo, firmó un acuerdo departamental de sustitución en 2017. En 2021, ya era el mayor cultivador del país. Solo bastó que llegara un Gobierno a acabar con los acuerdos para que el problema creciera.

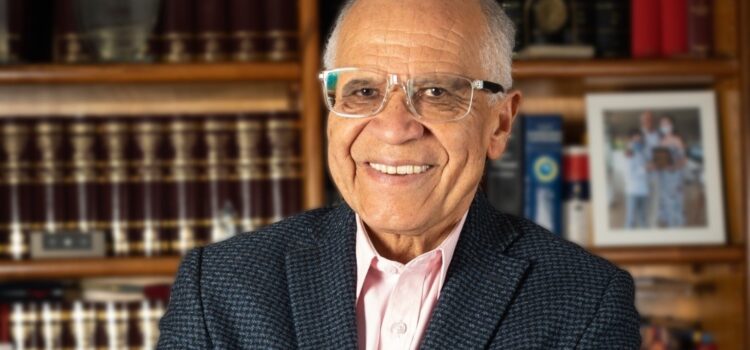

Como lo señala Camilo González Posso, presidente de Indepaz, «el costo político, social y hasta militar de montar una operación de guerra con aspersión aérea de glifosato es muy alto y los impactos contra el narcotráfico, demasiado inciertos».

Lee también: La guerra contra las drogas: una coartada para controlar el agua

Una guerra que se transforma, pero no termina

Hoy el negocio de la cocaína sigue siendo rentable. El crimen organizado diversificó sus ingresos: la minería ilegal, el tráfico de migrantes, la extorsión y la trata de personas complementan una economía criminal en ascenso. Las disidencias, el ELN y otros grupos han llenado los vacíos que dejaron las FARC, que reemplazó al Estado en regiones históricamente abandonadas.

Y es aquí donde Nuestra guerra ajena sigue siendo clave: el problema no es solo el narcotráfico, es la desigualdad, la pobreza. La droga no es la causa del conflicto, sino su consecuencia. Y mientras el enfoque siga siendo militar, y no social, el resultado seguirá siendo el mismo.

La simulación perpetua

La descertificación de Colombia en 2025 no es una novedad. Es parte de la simulación que Castro Caycedo denunció. Una coreografía diplomática que se repite: Estados Unidos finge presionar, Colombia finge obedecer, los carteles se adaptan, las comunidades mueren.

Citando a Camilo González, cualquier reactivación de la aspersión, por limitada o tecnificada que sea, solo provocará desplazamientos, reacomodos criminales y nuevas violaciones a los derechos humanos. Y como ya lo sabía Germán Castro Caycedo, el costo lo seguirá pagando Colombia.

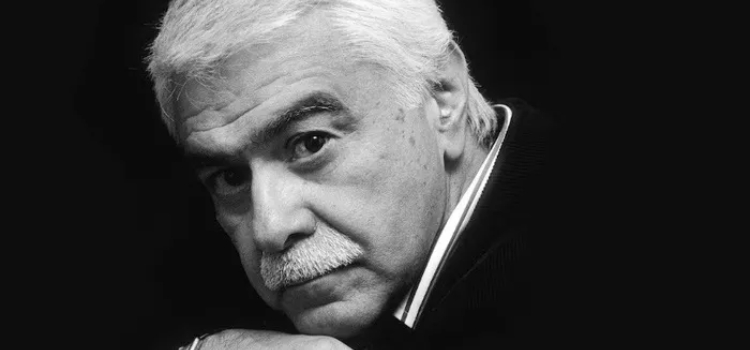

Hoy, más que nunca, las investigaciones de Germán invitan a mirar más allá de los fascinantes discursos diplomáticos. Más allá de las formas está el desastre, porque la política parece ser eso que tanto criticó en vida: el exceso de adjetivos, los adornos lingüísticos, la retórica engañosa, como parte de un ritual que consiste en el arte de engañar. La honestidad intimida y, lo que es peor, es muy difícil de digerir. Ya viene siendo hora de que confrontemos la realidad. Colombia es escenario de una guerra que no le pertenece. Eso lo sabe hasta Estados Unidos y por eso no recortó recursos, porque la decisión de imponer en la agenda la palabra “descertificar” esconde un propósito político, pero eso ya es motivo de otra discusión.