Un perfil profundo, publicado en 1990 por el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, recorre la vida, las obsesiones narrativas y la técnica de un cronista que hizo de la reportería un arte mayor.

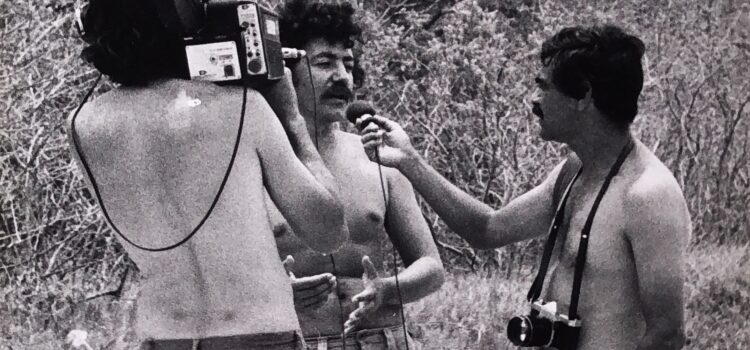

No es una entrevista cualquiera. Es una clase maestra de método y pensamiento. Durante varias páginas, Germán Castro Caycedo se entrega a una conversación sin concesiones. Habla con el rigor de quien ha aprendido en el camino, pero también con la libertad del que ya no necesita probar nada. Cada respuesta es una escena, un recuerdo de campo, una declaración de principios. Leerlo es entrar en el corazón mismo de su oficio.

—No voy a escribir ficción —dice—. Lo que hago es superior a la ficción.

Publicado por el Banco de la República en 1990, el texto cobra nueva vida gracias a la digitalización de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Su lectura es imprescindible para entender no solo cómo escribía Germán, sino desde dónde. Desde qué lugar del mundo, del lenguaje y de la ética.

Una metodología que empieza en el suelo

La entrevista comienza con una pregunta sencilla: ¿cómo escribe Germán Castro Caycedo? Su respuesta no es técnica ni literaria. Es casi antropología aplicada. Lo suyo no es imaginar, sino caminar. Investigar no desde los libros, sino desde la olla, el zarzo, la quebrada. La escritura, dice, empieza en el cuerpo de quien cuenta. Y en el paisaje donde ocurrió la historia.

Para escribir El Cachalandrán amarillo, por ejemplo, regresó al sur del Huila para investigar cómo hacían el mote los colonos. Descubrió que la sopa tardaba seis horas, que se le cambiaba el agua varias veces y que era considerada “la sopa de los hombres”. Ese detalle era clave, porque determinaba el tiempo narrativo: la aparición de la Madre Monte coincidía con la cocción. Nada podía quedar al azar.

Ese tipo de trabajo de campo, meticuloso y paciente, lo repitió una y otra vez. No era un gesto romántico, era un principio. —Si lo hago desde el escritorio, me invento que es choza. Pero si voy al lugar, descubro que allá le dicen tambo. ¡Y no es lo mismo!

Volvía a los sitios. Leía registros parroquiales para verificar nombres. Observaba los amaneceres. Escuchaba los ruidos del mar en la noche. Grababa todo, menos cuando estaba con comunidades indígenas, porque sabía que con ellos la grabadora era una barrera. Con ellos, había que escribir a mano. Y aprender a leer entre silencios.

Una memoria hecha de voces

Germán no se formó en talleres de crónica, sino leyendo a Camilo López, a Germán Pinzón, a Marco Tulio Rodríguez. Aprendió de ellos el manejo del tiempo, el respeto por el habla popular, el valor de la escena. Pero también se nutrió de los cronistas de Indias y de los relatos orales de pescadores, campesinos y arrieros.

En la entrevista recuerda una tarde de lluvia en Bogotá. Tenía diecinueve años. Leyó un reportaje de Camilo López en una esquina, parado frente a una droguería. Era la historia de un avión accidentado en el Cañón de las Ánimas. El testimonio de un sobreviviente, Atala Tapiche, lo dejó paralizado. Lo leyó tres veces. Y fue entonces cuando entendió el poder del monólogo: López había eliminado todas sus preguntas. El sobreviviente hablaba solo, sin interferencias. A partir de ese día, supo lo que quería hacer.

También leyó a Quevedo, a Cervantes, a Defoe. Pero sin solemnidad. Los usaba para enriquecer el castellano cuando el narrador lo permitía. Moisés Perea, por ejemplo, hablaba como un juglar. Entonces Germán se permitió salpicar el texto con arcaísmos, con giros barrocos. Era una forma de dignificar el idioma. Una forma de decir: nuestro castellano es vasto, no tenemos por qué empobrecerlo.

El detalle como ética

Para Germán, la precisión no era un asunto de estilo. Era una forma de respeto. Una forma de decirle al lector: esto ocurrió. No lo estoy inventando. Por eso le pedía a sus entrevistados que describieran el color de las nubes, la textura de los árboles, el olor de un fusilamiento.

—Todo tiene que ser real. Hasta el color de un botón.

En la entrevista confiesa que no tiene las condiciones sensoriales de un artista. Pero sí tiene algo que valora más: la reportería. La capacidad de registrar, de preguntar, de volver. Y esa honestidad atraviesa toda su obra.

Por eso nunca escribió ficción. No porque la despreciara, sino porque creía que su trabajo, hecho con rigor, podía ser más poderoso. —Yo no me invento. Yo reconstruyo. Y a veces la realidad es más brutal que la imaginación.

Un legado que respira

La entrevista de 1990 es, en efecto, una pieza de archivo. Pero también es un manifiesto vivo. Cada párrafo habla de un oficio que hoy está en riesgo: el del periodista que se toma el tiempo de ir, de escuchar, de escribir con el cuerpo entero.

Castro Caycedo no escribía desde la distancia. Escribía desde la espesura, desde el barro, desde la sopa, desde la palabra que alguien dijo de verdad. Y en ese barro dejó sembrada una ética. Una que aún florece.

Entrevista completa: