Medio: El Tiempo

Fecha: 30 de septiembre de 1969

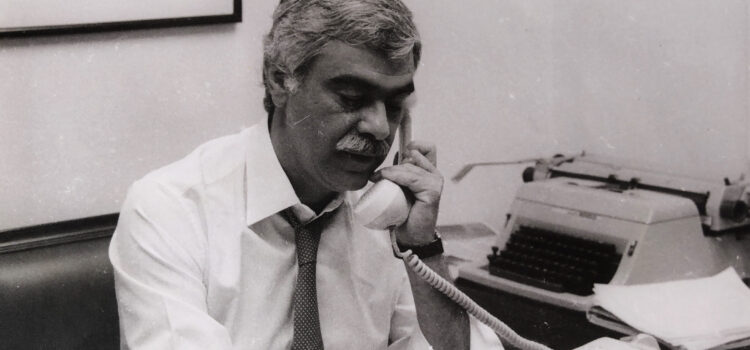

Por: Germán Castro Caycedo / Fotos: Sin registro

Aquella madrugada, en la arena parda y caliente de la Guajira, había más verde que en cualquiera de las semanas anteriores: batallones del ejército y de la Guardia Nacional de Venezuela, metidos entre sus uniformes de fatiga, llegaron silenciosamente durante la noche y ahora tenían bloqueada esa parte de la frontera con Colombia.

La noticia se supo antes del amanecer en Maicao. A las cinco, la mujer que administraba el hotelucho de contrabandistas y hampones, que como yo estaban esperando dar el salto a Venezuela por los caminos verdes, golpeó en la puerta del lado, donde se acomodaban el Mono Cruz —-un ratero barato que rapaba relojes en el Paseo Bolívar de Barranquilla—- y Nando Zuleta, su amigo íntimo.

—- Ajá, catire —-dijo la mujer en voz alta—- que Moncho ya no va hoy a Santacruz… Que se quedan aquí, ¿me entiendes?

—- Pero si llevo una semana esperando a que ese carajo me lleve… ¿Él está ahí?

—- No, envió a uno de sus hijos a avisar. Que está cerrada la frontera porque la Guardia Nacional llegó anoche. Que hay que esperar a que se calme la vaina… Tú sabes, cuando pase el escándalo de los periódicos del otro lado, Moncho vuelve a arreglar paso con guardias de allá. ¿No ves que a algunos de ellos también les interesa que esto se arregle?

Nando, un zambo de unos veintidós, fuerte y bruto pero que bien podría hacerse matar por defender al Mono, le preguntó a la vieja por qué había alguien en la guardia venezolana a quien le interesaba el paso de gentes de aquí para allá, y ella, sin titubeos le soltó así:

—- Ay, hombre de Dios. ¡Qué pregunta! ¿No ves que Moncho y todos los que llevan gente, tienen que partir y repartir con ellos los «bolos» que consiguen? Este es negocio para todos… Pregúntaselo al Mono, que no es la primera vez que sucede…

Las habitaciones del hotel estaban separadas por bastidores forrados en un papel periódico amarillento y lleno de agujeros, que los pasajeros abrían con lápices o navajas, generalmente cuando la pieza vecina era ocupada por una pareja que había ingresado allí «por un rato». A través de ella, el Mono —-luego de carraspear una vez más y de lanzar el escupitajo que sonó contra el periódico—-, me dijo: «Fotógrafo, nos jodimos. Levántate y vamos a hablar con Moncho».

Le respondí que prefería descansar un poco más. Él y Nando, dos homosexuales que se conocieron en la cárcel de Barranquilla y que iban y venían juntos desde hacía seis meses, no habían dejado dormir a nadie, así que yo quería aprovechar la hora y media de buena temperatura para quedarme en el cuartucho. Después de las siete el calor sería salvaje y uno tenía que irse a buscar algún sitio donde soplara la brisa.

A las once de la mañana vi a Moncho. Era un sábado y estaba en el patio de su casa sentado con cinco amigos alrededor de una mesa. Bebían whisky en copas pequeñas y lo pasaban con soda, servida en vasos aparte. El patio de las casas guajiras —-como en el resto de la costa norte de Colombia—- es acaso la instalación más importante de la vivienda. Sobre el piso de tierra, limpio y bien barrido, le habían puesto arroz a media docena de gallinas que se cruzaban por sobre los pies de Moncho y sus amigos, calzados con chancletas.

Allí todos hablaban en voz alta porque de la radiola de pilas colgada bajo el árbol de trupillo que invariablemente da sombra a estos patios, salían las notas —también en tono alto—- de una canción vallenata.

Cuando llegué ninguno de los hombres de la mesa movió los ojos de un plato con presas de pollo fritas. Ninguno contestó el saludo. Moncho, vestido con una franela sin mangas volvió la cara hacia mí, sonrió y, sin decir una sola palabra, alcanzó una copa llena de whisky que tenía al frente, mientras su mujer, también sin hablar, me hizo señas desde la cocina para que fuera a tomar una butaca… Los fines de semana en esta zona comienzan a celebrarse el sábado temprano. Los hombres se reúnen en las casas con sus amigos desde antes del mediodía, mientras las mujeres se encierran a cocinar un sancocho, que sirven sobre las cuatro de la tarde. La fiesta dura toda la noche y toda la mañana y la tarde del domingo.

—- Ajá, ¿y qué?, dijo Moncho en tono satírico, a lo que le pregunté sobre la demora del viaje.

—- No hombre, tú puedes pasar por la carretera. Ya te dije que es una vía segura porque tenemos gente arreglada al otro lado. Por ahí no hay que caminar. El carro te deja en puro Maracaibo; lo que pasa es que tú tienes que pagarme quinientos de los rojos, y ya.

—- ¿Y el bloqueo al otro lado?

—- Qué carajo —respondió—-. Esa gente todavía no ha comenzado por el lado de la carretera. Están controlando las trochas, pero tú puedes pasar en carro si te apuras. Ya mañana no va a ser posible, dijo mirando a sus amigos que, sin pestañear, con sus caras cetrinas e inexpresivas bebían y escuchaban la música.

Le comenté que prefería irme por la trocha, así hubiese que esperar otra semana más, como lo anunciaba. «No tengo dinero suficiente», le dije y traté de salir de su casa, pero él me lo impidió.

—- Tú tienes que quedarte a beber con nosotros porque después hay sancocho, ordenó alzando la voz, mientras vaciaba otro trago entre la copa. En ese momento yo no estaba en condiciones de rechazarlo. Mi meta era ir por las trochas, con los indocumentados colombianos que inundan a Venezuela, vivir unas horas con ellos y la única conexión era Moncho.

El viaje en carro —-un segundo plan que le ofrecen a uno los tratantes en la Guajira para sacarlo clandestinamente—- era más simple, «menos revelador de la situación que he venido a buscar», pensé y tomé asiento junto a los cinco guajiros.

La semana siguiente fue interminable. Moncho nos había aconsejado que saliéramos poco a las calles porque se presentía una batida por parte de las autoridades colombianas y nos podían echar mano.

—- Y si esto sucede ¿a donde nos enviarán?, le dije.

—- Qué carajo. Aquí no envían a nadie a ninguna parte. Mira: todo el mundo conoce a los policías y a los agentes del DAS. Viven muy, pero muy jodidos y valen barato. Cualquier billete les cae muy bien… Pero, es mejor no buscarle la cara al gato, respondió apurándose un trago y luego un buche de soda.

No sé si él había creído mi historia del fotógrafo con problemas que debía salir con urgencia del país, pero lo cierto es que me pareció que actuaba profesionalmente en su trabajo.

Nando y el Mono estuvieron cuatro días más y luego se esfumaron. Su amistad era importante porque resultaba la mejor manera de proteger contra robo las cámaras fotográficas y el par de camisas que formaban mi equipaje. Sin embargo, al no haber «jale» rápido, resolvieron irse para Santa Marta a «enfriar» unos cuantos turistas.

Luego de su desaparición transcurrieron cinco días y al anochecer de un martes, Moncho mandó a su hijo a avisar que todo estaba listo.

—- Debes estar a las nueve de la mañana frente al matadero. Ahí se va a detener un camión pequeño, que tiene atrás una caja cerrada, hecha de madera. Ahí te vamos a llevar con otra gente, dijo el muchacho.

—- ¿A la vista de todos?, le pregunté.

—- Claro, a la vista de todos. ¿Qué quieres luego? Si esto lo sabe todo el mundo. Mira, estos camiones cerrados están hechos para llevar al otro lado café de contrabando. Eso es legal, hermano, ¿por qué entonces no vamos a llevar los trabajadores que necesitan allá?

—- ¿Y la guardia venezolana?

—- Si mi papá dice que ya, es que ya. No le pongas problema, ñero.

A pesar del bloqueo militar en la frontera y de que desde Caracas se anunció un estricto control, el tránsito de colombianos sin documentos continuaba igual. Centenares de campesinos de la Costa Atlántica y de los Santanderes seguían afluyendo a las «materas» o haciendas venezolanas, que desde hace varios lustros se benefician con los brazos colombianos.

Los hacendados del Táchira y el Zulia que guardan silencio en torno al asunto, encuentran en esos millares de trabajadores una mano de obra calificada y a bajo costo, por lo cual fomentan la inmigración.

El problema, que tiene sus orígenes antes de que el peso colombiano comenzara a perder puntos frente al bolívar, obedece en parte a que en Venezuela el trabajador del petróleo gana jornales considerablemente más altos que el hombre del campo, por lo cual el éxodo hacia las zonas de explotación ha dejado el agro sin mano de obra.

En esa medida, los cultivadores han aceptado la entrada de gentes colombianas que devengando salarios más bajos a los menores estipulados por la ley venezolana para esta clase de trabajo, están dando solución a una necesidad que sin su concurso, sería apremiante para ese país.

Mientras en las zonas petroleras hay trabajadores que llegan a ganar diariamente salarios que alcanzan los seis dólares, el jornal mínimo establecido para el campesino es de cuatro.

Los sueldos para los indocumentados colombianos se han estabilizado en el Estado Zulia dos y medio, sin que los patronos tengan que preocuparse por reconocer prestaciones sociales o cualquier otro tipo de asistencia.

Por otra parte, el bajo nivel de los braceros colombianos y el reflejo de la dura moneda venezolana, se convierten en factores que determinan la corriente migratoria desde nuestros campos.

Luego de haber vivido el fenómeno por espacio de ocho días, hay que llegar a la conclusión de que ese «dorado» que nuestros trabajadores creen hallar en las tierras zulianas y tachirenses, no existe. Son demasiadas las espinas que tapizan el camino tanto de ida como de regreso, el cual muchas veces se emprende con las manos destrozadas y los bolsillos vacíos, luego de trabajar meses enteros.

Las zonas venezolanas donde hoy se encuentran las mayores concentraciones de trabajadores colombianos, han determinado dos puntos estratégicos en nuestro país, para dar el salto al otro lado: Cúcuta en el sur y Maicao en el norte.

En Maicao hay dos formas de abandonar el país sin problema alguno. La primera hecha para «capitalistas» pues consiste en el pago de quinientos bolívares a intermediarios profesionales que llevan a la persona hasta Maracaibo o Villa del Rosario, también en Venezuela.

Según el caso, el «plan de viaje» es ofrecido por los tratantes en forma concreta: «Vamos por la vía, cambiando dos veces de automóvil, o vamos por la trocha donde hay que caminar un trecho y el resto otra vez en carro… escoja».

Desde luego, este sistema no se acomoda a las posibilidades de los braceros que toman la vía de Santa Cruz, una pequeña población en su mayor parte indígena, ubicada en territorio colombiano a unos mil metros de la línea fronteriza. Hasta allí son transportados en los camiones cerrados y deben pagar cien pesos. El recorrido se hace por una carretera «fantasma» a través de zonas de alguna vegetación, sin puentes, plagadas de huecos.

El viaje es lento, cálido, enmarcado por una constante nube de tierra amarillenta que se mete entre los dientes y dura un par de días crujiendo cada vez que se mueven las mandíbulas.

Se sale de Maicao sobre las diez de la mañana y se arriba a Santa Cruz una hora más tarde. El recibimiento en el pueblecito está a cargo de unas pocas viejas, que se asoman tímidamente a las puertas y a las ventanas, mirando con curiosidad «a los del viaje de hoy».

Allí comienza el camino verde tras andar unos quince minutos, cuando se encuentra la línea divisoria. Estas son dos palabras que suenan bien en la garganta de los indocumentados colombianos. Cuando se dan los últimos pasos y el mojón que marca la frontera está al alcance del pie, ellos sonríen y aprietan el ritmo.

El clima es achicharrante. La temperatura, mayor que la de Barranca y La Dorada, se confabula con el sol y la arena reseca que en algunos tramos llega hasta el tobillo.

A partir de Santa Cruz la marcha es forzada y los pulmones de hombres y mujeres, pitan con el esfuerzo que supone caminar durante tres días. La obsesión durante la marcha es el agua. El sudor baja desde la cabeza y escurre por los pantalones empapados hasta la rodilla. Adelante la trocha continúa interminable, arenosa y reseca. En los tramos descubiertos de maleza se ven espejismos y el único consuelo es acercarse a las casas y pedir agua o ver un pozo verde, con musgo en la superficie y meterse allí de cabeza para beber un líquido tibio con sabor a barro.

Los indocumentados marchan con pasos largos durante las tres jornadas y hacen dos paradas sobre las cuatro de la tarde de cada día, en las fincas que permiten dormir en enramadas no lejanas de la casa. En esta travesía, quien no cargue un chinchorro, «es hombre frito».

En nuestro grupo iban once campesinos del Magdalena, Atlántico y Córdoba. Cuatro de ellos ya conocían la región. Los restantes eran nuevos. Dos prostitutas de Neiva y Ovejas y dos antioqueños, con anillos, melena larga y dientes calzados en oro, que no tenían cara de trabajadores.

A medida que se avanzaba, los hombres iban quedándose al encontrar trabajo en las materas, donde eran recibidos, generalmente bien. El finquero venezolano conoce a primera vista y desde la distancia al trabajador de cotizas, sombrero sinuano y maletín con un escudo del Atlético Junior.

El atuendo de la gente de la ciudad, en cambio, parece horrorizarlos. Los ven y ya saben qué traen por dentro. Entonces, ir sin cotizas ni sombrero sinuano es arriesgarse a la lógica discriminación y tener que dormir en la misma tierra, lejos de las casas porque no permiten que uno se acerque a sus puertas.

La obsesión del dinero es extraordinaria para estos campesinos que, luego de cada tramo y diez o doce horas de camino, parecen frescos. Ellos solamente piensan en hallar trabajo, esperar unos meses durante los cuales el patrón les guardará sus sueldos y regresar a Colombia.

Muchos de ellos siembran sus pequeñas parcelas, se van a trabajar a Venezuela y si traen bolívares ya tienen cómo financiar la cosecha. «Esto es más seguro que esperar que la Caja Agraria o que el gobierno de Colombia le ayuden a uno. La Caja quiere verlo a uno endeudado para quitarle después la finca. Así ha ocurrido este año en la zona de Codazzi con unos primos míos. La Caja les quitó una tierra y luego se la dio al sobrino de un político», comenta Juancho Pernía, uno de los campesinos del grupo.

Para los hombres de la ciudad, las gorras verdes y las metralletas de los guardias parecen una idea fija. Se avanza al ritmo de los campesinos, mientras la sangre palpita en la cabeza, y el sudor, que después de una hora se siente helado, comienza a volverse agotamiento.

Desde Santa Cruz se pasa a Guaba, primer punto venezolano después de la hacienda La Torcala. Luego vienen Las Trojas, El Escondido, Laberinto y el primer río que se atraviesa en canoa, luego de pagar cinco bolívares: El Limón.

Se cruza por la zona indígena de los Japrerías, donde el cacique Nimpoto salva la situación y presta un guía que va hasta la hacienda Victorino, de don Rodolfo Rincón, donde ya es posible continuar en carro hasta la Villa y de allí a Maracaibo.

La Villa es el punto final de la travesía (unos ciento veinte kilómetros), centro agrícola y ganadero a donde arriban todos los trabajadores colombianos.

A los últimos cuarenta kilómetros de esta vía no llega ningún campesino porque ya todos han encontrado trabajo fácilmente en las haciendas venezolanas, completamente cultivadas de pastos, organizadas y cercadas con seis y siete hilos de alambre.

Su diferencia con las colombianas, unos pocos metros después de la frontera, es grande. Comienzan las fincas del otro lado y termina también la aridez. Ya no se ven cactus, cabras y algunos burros, sino ganado de ceba.

Pese a lo que se diga, el drama del bracero colombiano, algunas veces alcanza niveles de salvajismo. Ilusionados por unos cuantos pesos, trabajan durante meses enteros sin recibir su sueldo, pues generalmente prefieren que el patrón les guarde el dinero para cuando termine la temporada.

Pero muchas veces no reciben el jornal, porque a la hora de cobrar son entregados a las autoridades venezolana «por indocumentados». Y luego de ser conducidos y permanecer un tiempo en cárceles de San Cristóbal o Maracaibo, son llevados hasta la frontera y desde allí deben regresar caminando hasta su tierra, sin dinero y sin esperanzas. Esta es la realidad de ese «dorado» que no existe pues si bien en Colombia los salarios para el campesino no pasan de dos dólares diarios, tampoco hay el riesgo de trabajar en balde.

Pero si hay suerte, los hombres pueden regresar con dos o tres mil bolívares, que pierden algunas veces en Maicao durante la operación de cambio a pesos. Allí hay bandas de hampones que, trabajando armónicamente con gente de la policía secreta colombiana y con algunos policías uniformados, inicialmente les compran los bolívares, y luego les quitan los pesos. Para esto utilizan desde la intimidación con una placa de la autoridad, hasta el chantaje y el asalto. En esta zona son frecuentes los casos en los cuales aparecen cosidos a balazos en las afueras de Maicao, campesinos que regresaban de Venezuela.

Se estima que la mayoría de quienes salen de Colombia, llegan a su meta en Venezuela y regresan sin problemas. Sin embargo, una buena cantidad son capturados, encarcelados como delincuentes comunes y maltratados antes de ser devueltos.

Las autoridades venezolanas devuelven semanalmente —-sólo por Maicao— un promedio de veinticinco colombianos, llegando en muchas oportunidades hasta tres «remesas» diarias.

El consulado colombiano en Maracaibo recibe a última hora —-según los funcionarios—- el anuncio de deportación, por lo cual no hay tiempo para adelantar ciertos trámites legales que puedan permitir a los trabajadores la recuperación de sus salarios.

El Consulado parece bien atendido pero es pobre, carece de medios tan elementales como vehículos o un mayor número de empleados. Allí hay solamente un cónsul y dos funcionarios más, que algunas veces trabajan hasta diez horas al día, jornada que no conoce ninguno de nuestros empleados del servicio exterior en otras partes.

«Hay casos en que los hacendados que han negado pagar el salario a los trabajadores, se encuentran a cien y doscientos kilómetros de la ciudad. Por tanto nos resulta imposible ir hasta allá a hablar o a tramitar las solicitudes de los braceros. Así ellos pierden miles de bolívares al año», dice un empleado que pide no citar su nombre.

Los hacendados venezolanos están autorizados por su gobierno para adquirir tarjetas agrícolas, mediante las cuales amparan a los braceros y legalizan su trabajo. Pero no lo hacen porque es mejor negocio conseguir mano de obra gratis.

El segundo aspecto es el de los maleantes y las prostitutas que marchan hacia Venezuela, donde se sufre un azote por esta razón.

En las casas de lenocinio en Maracaibo la mayoría de las prostitutas son colombianas que han llegado sin documentos, llevadas por bandas de tratantes de ambos países, quienes las consiguen en nuestras ciudades y las venden allá a cambio de sumas que pueden variar entre quinientos y mil bolívares.

Más de la mitad de un grupo de quince mujeres con quienes hablé dijeron que querían regresar pero no podían. Los dueños de los bares donde trabajan las chantajean con la amenaza de entregarlas a las autoridades por no tener papeles en regla.

Hay casos en que llegan a abusar de ellas, tras lo cual les quitan el dinero que hayan ganado. Entonces son entregadas a la autoridad.

Aunque es imposible obtener datos estadísticos exactos por tratarse de indocumentados que se mueven a través de la frontera clandestinamente, un promedio aproximado, obtenido en fuentes oficiales de Maracaibo, establece que cada semana son devueltas a Colombia cinco prostitutas, mientras ingresan de siete a ocho.

Igualmente, cada semana entran a Venezuela unos setenta colombianos —-sólo por la Guajira—- de los cuales, dos son delincuentes comunes y el resto prostitutas (en la cantidad anterior) y trabajadores honrados.

La última encuesta hecha en la cárcel nacional de Sabaneta (Estado Zulia), mostraba que allí había ciento siete colombianos presos.

Pero, aunque apenas una minoría de los emigrantes son indeseables, es necesario reconocer que representan un número suficiente para dar en Venezuela una imagen violenta de nuestro país. En Maracaibo, por ejemplo, hay situaciones específicas en que es necesario amar demasiado a la patria para aceptar que uno es colombiano.

Nuestra frontera con Venezuela es extensa y abandonada: 2.219 kilómetros sin dueño. En puntos como Santa Cruz no se encuentra una sola autoridad. Por allí y con el conocimiento de los funcionarios de la Guajira, se realiza la mayoría del tráfico, no sólo de braceros, maleantes y prostitutas, sino también de café, de azúcar, de ganado… de todo cuanto produce Colombia.

Los congresistas Rafael Iguarán Laborde, Lisardo Vélez Vélez, Alfonso Latorre Gómez, Arturo Posada Mesa, Roberto Harker, Fabio Salazar Gómez y Antonio José Ocampo, rindieron un informe al presidente de la República de Colombia en el que anotan que «en estas regiones la soberanía colombiana está amenazada. Cualquier sacrificio por parte de los poderes legislativo y ejecutivo repercute en beneficio de la patria… En una inmensa zona fronteriza, no existen ni cuarteles, ni inspecciones de policía, ni nada que indique nuestra soberanía. Esto constituye un contraste doloroso con Venezuela. Los gobiernos venezolanos se han ocupado siempre de reforzar las fronteras».

Sin embargo, el informe en el cual ellos abogan por soluciones a base de fusiles, olvidan que el campesino colombiano no abandonará su patria el día que tenga cómo llenar el estómago. El hombre de la ciudad no huirá de la justicia el día que tenga trabajo, salud, educación. La mujer no venderá su cuerpo el día que en Colombia haya para ella otro tipo de oportunidades.

Maracaibo, marzo de 1969