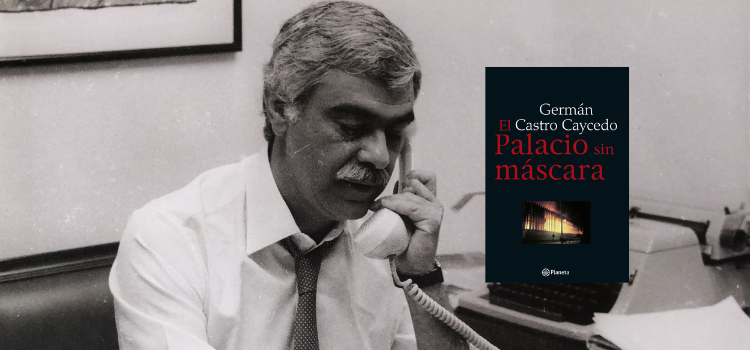

Cómo la investigación de Germán Castro Caycedo sobre la toma del Palacio de Justicia se convirtió en una pieza clave de la memoria histórica colombiana.

El Palacio sin Máscara es un libro que se cuenta desde el testimonio de múltiples miradas sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia. Para Héctor Abad Faciolince, es un trabajo periodístico en el que el autor, a propósito, se borra de la narrativa y realiza un riguroso trabajo de transcripción, logrando “un acopio de citas que pueden leerse con el interés de una novela”.

Publicado en 2008, más de veinte años después de los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, es una de las investigaciones más exhaustivas y valientes sobre el episodio más oscuro de la historia reciente de Colombia. En sus páginas no se repite la tragedia que todos vieron arder por televisión; se desentraña lo que ocurrió detrás de las llamas, en los despachos donde el Estado reescribió su propia versión de los hechos.

No es un libro sobre el M-19, que para el autor fue un responsable determinante al iniciar el holocausto; ni sobre Belisario Betancur quien asumió su su parte como autoridad política. Es, como señaló el propio Germán, una investigación sobre el “poder sin máscara”: una radiografía del aparato que ocultó la verdad bajo toneladas de papel oficial, partes de guerra y sentencias ambiguas. El Palacio de Justicia no solo fue un escenario de horror; fue el punto donde se fracturó la confianza en el Estado. Y él, con la paciencia de un investigador y la lucidez de un cronista, dedicó siete años a documentar cómo esa fractura se institucionalizó.

El método: un periodista que rastrea la verdad entre ruinas

Para muchos lectores, Germán Castro Caycedo escribió esta obra como un forense del papel. Durante siete años revisó más de 11.000 folios de expedientes judiciales de la Fiscalía, el Consejo de Estado y la Procuraduría; comparó autopsias con actas militares, órdenes operativas con testimonios de soldados rasos, declaraciones juradas con informes periciales.

Ese trabajo meticuloso convirtió El Palacio sin Máscara en una especie de laboratorio documental, donde la verdad se revela no por el discurso del periodista, sino por la contradicción entre los documentos. “Mi tarea fue poner a hablar a los papeles”, dijo en una de sus entrevistas. Y lo logró: las páginas de este libro hablan con la voz de un país que fue obligado a callar.

El resultado no es una crónica convencional, sino una investigación monumental: un expediente que se cuenta a sí mismo, un archivo que interpela al lector. Castro Caycedo comprendió que la narrativa de la violencia en Colombia no se escribe en la voz de las víctimas, sino en las firmas y sellos de los decretos que intentan justificarla.

Cuatro hallazgos que desmontaron la versión oficial

- La lógica militar desproporcionada

El libro revela que la retoma del Palacio se ejecutó bajo una lógica militar desproporcionada. Los partes castrenses, los testimonios de soldados y los informes forenses confirman que el uso de tanques, artillería y fuego pesado en un recinto con rehenes fue una decisión consciente, no un accidente táctico. El autor muestra que el objetivo de la operación fue recuperar el edificio y restablecer la autoridad del Estado, incluso a costa de las vidas que allí estaban atrapadas.

- La ruta de los desaparecidos

Quizá el aporte más estremecedor del libro es el seguimiento detallado de los civiles que salieron vivos del edificio. Cámaras, testigos y documentos oficiales demostraron que varios empleados de la cafetería y visitantes fueron trasladados a instalaciones militares, como la Escuela de Caballería, donde se les vio por última vez. El autor reconstruye esa ruta con precisión: el traslado, los interrogatorios, las ejecuciones, la desaparición. Décadas después, los tribunales y la Comisión de la Verdad confirmarían buena parte de esas evidencias. Lo que fue tratado como una “operación limpia” terminó revelándose como un patrón de desaparición forzada dentro del corazón del Estado.

- El incendio como censura

El libro documentó una coincidencia inquietante: el fuego que consumió el Palacio también destruyó expedientes judiciales sensibles, algunos relacionados con casos de corrupción y narcotráfico que involucraban a figuras políticas, militares y judiciales. El incendio devoró archivos físicos que resguardaban información de alta importancia. Años después, el propio Consejo de Estado reconocería la pérdida irreparable de documentos judiciales clave.

- El desplazamiento del mando civil

Al analizar las cadenas de mando, el autor demuestra cómo, en las horas críticas, el control político del presidente Belisario Betancur fue desplazado por la cúpula militar, que actuó con autonomía total.El libro describe una ruptura constitucional silenciosa: un Estado dentro del Estado, un poder armado que suspendió la jerarquía civil en nombre del orden. Aquella intervención militar sin control presidencial marcó un antes y un después en la historia republicana.

La herida que sigue abierta

Desde su publicación, El Palacio sin Máscara trascendió su condición de obra periodística. Hoy es material de consulta en procesos judiciales, texto de referencia en universidades y herramienta indispensable para los familiares de las víctimas. Su aporte no fue solo narrar el horror, sino demostrarlo con rigor.

La investigación de Germán Castro Caycedo se anticipó a las conclusiones de la Comisión de la Verdad, al dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2014) y a los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica. Por eso, el libro no pertenece únicamente al género de la crónica: es un testimonio judicial, una pieza de archivo que interroga al poder.

Castro Caycedo sostuvo que lo que más temen los culpables no es la justicia, sino la persistencia de la memoria. Su obra, en ese sentido, es memoria organizada. Años más tarde, el M-19, en la voz de Antonio Navarro Wolf, reconoció la culpa de la organización en la matanza. Muchos de los testigos aseguraron que sus hombres entraron disparando y así comenzó una tragedia.

La vigencia: entre la verdad y la impunidad

Han pasado casi cuatro décadas desde aquella jornada que partió en dos la historia del país, pero el eco del Palacio sigue retumbando.

En los tribunales aún se debaten responsabilidades, los sobrevivientes aún buscan justicia y los jóvenes aún aprenden los nombres de quienes desaparecieron entre el fuego.

Cada aniversario revela que la impunidad sigue siendo una institución viva. El periodismo de Germán Castro Caycedo, sin embargo, permanece como antídoto contra el olvido. Su método —el del periodista que actúa como historiador civil— se convirtió en ejemplo para una generación que aprendió que investigar no es opinar, sino probar.

En un país donde las versiones oficiales se escriben a golpes de comunicado, El Palacio sin Máscara recuerda que la verdad, cuando se documenta, es indestructible.

Germán Castro Caycedo murió en 2021, pero su obra continúa siendo una voz que incomoda al poder. El Palacio sin Máscara no es un libro cómodo, ni fue concebido para serlo. Por el contrario, una interpelación moral: a los militares que callaron, a los políticos que omitieron, a los que se rindieron en la búsqueda de la verdad.

Y como lo dijo reiteradamente:

“El periodismo, cuando es honesto, también hace justicia”.

El Palacio de Justicia, su último trabajo publicado

Poco antes de su fallecimiento, Germán Castro Caycedo participó en la producción de un especial para Canal Capital dedicado al caso del magistrado Carlos Horacio Urán y a los hechos de la retoma del Palacio de Justicia. Aunque la entrevista original con su hija, Elena Urán Bidegaín, se extravió por un fallo técnico, el canal reconstruyó el segmento a partir de un texto escrito por el propio Germán, que fue convertido en una animación e incluido en el programa. El resultado fue un homenaje a su rigor investigativo y a su empeño por esclarecer los hechos que marcaron una de las tragedias más profundas de la historia nacional.