Luego de once días de espera, los 239 indígenas andoques que trabajaban en la extracción del caucho en Araracuara aún no habían salido a cedularse, porque, según los que hablaron diariamente con nosotros, no podían abandonar el «fábrico». Si lo hacían, perdían mucho tiempo y la deuda con sus dueños podía aumentar.

Los andoques son los únicos indígenas de esta zona que todavía tienen dueño. Ellos se compran y se venden como cualquier animal, a precios que algunas veces son relativamente «altos».

Pero la demora de los andoques para presentarse ante la única comisión oficial que ha llevado allí algo concreto —–la de la Registraduría—- se debía, según Pablo Firitek y Vicente Makuritofe —-jefe de los muinanes— al temor de sus propietarios de que ellos relataran como en Araracuara —–hoy, como hace un siglo—– prevalecen las condiciones de esclavitud impuesta por la Casa Arana.

La Casa Arana fue una compañía de caucheros peruanos que hasta finalizar la década de los años treinta, explotó las selvas del sur con la sangre de millares de indígenas.

Ellos marcaron con hierros calientes a los aborígenes; utilizaron las mujeres de sus tribus cuando llegaban a los doce años, azotaron hasta morir a aquellos que no entregaban una cuota de caucho previamente fijada o simplemente los encerraban en cuevas talladas en la roca (aún en Chorrera se encuentran estos calabozos) hasta que fallecieran de hambre.

Los indígenas del sur no conocieron el dinero ni el descanso, porque el sistema de ‘endeudarlos’, impuesto por la Casa Arana, consistía en darles, por ejemplo, una camisa o un pantalón, que les eran cobrados a precios extraordinarios, los cuales duraban pagando con trabajo toda la vida.

Hoy en Araracuara encontramos la misma situación, con el único alivio para el indígena de que sus dueños no los marcan con hierros ni los eliminan en forma violenta como antes.

Los indios andoques son de propiedad de dos descendientes directos de uno de los verdugos que más recuerda la historia de la Casa Arana, uno de los cuales se hace cada día más fuerte, apoyado por algunos políticos que viven en la capital.

En Araracuara cualquiera puede conseguir sin mayor esfuerzo un esclavo indígena (sin llenar formularios ni escrituras), pagando a estos dos caucheros la deuda que tenga con ellos el trabajador escogido.

Navegando Caquetá abajo, una tarde hallamos a un hombre que transportaba en su quilla una pequeña radiola estéreo de dos bafles, desde luego fuera de servicio, porque el único disco de que disponía había sido achicharrado por el sol, y las pilas ya no funcionaban. Él no tenía tampoco dinero para comprar unas nuevas.

Esto parece resumir el sistema de «endeude» del indígena: a ellos el cauchero les suministra lo que pidan: una escopeta, una vajilla de colores o un pequeño televisor, pero a cambio anota en un libro el precio del objeto, inflado unas cuarenta veces mientras su salario es cada vez más bajo. Así el indígena queda empeñado para siempre.

Los andoques trabajan por temporadas (o fábricos) de seis meses, tiempo durante el cual se internan en la selva, solamente con algunas porciones de fariña (arepa extraída de la yuca brava), que ellos mismos producen.

Para procurarse algunas monedas, los indios deben venderle la fariña a un par de comerciantes que trafican allí amparados por los caucheros. Uno de éstos llegó como guardián al penal, posteriormente se dedicó a la extracción del caucho y más tarde a esclavizar a las gentes con su especulación.

Hoy el tipo ha atesorado un sólido capital fruto de sus atropellos pero, además, es dirigente político de la zona, —que compra y vende votos—-, con importantes conexiones en Bogotá.

Como es usual desde el siglo pasado, allí los indígenas caucheros sólo logran su libertad (aunque el dueño pierda la deuda) cuando se hallan enfermos de muerte.

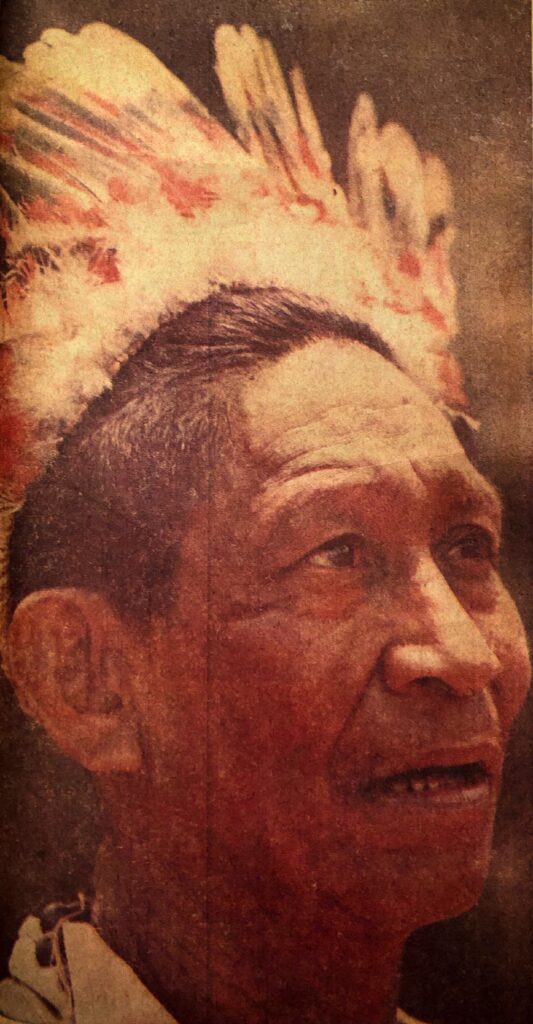

Pablo Firitek

Una tarde a orillas del río Caquetá conocí a Pablo Firitek, un indígena muinane de dieciséis años que ya no tiene dueño porque sus pulmones están carcomidos por la “tos”.

Pablo es hijo de un guardián que llegó al penal cuando este funcionaba y de Margarita Firitek, una indígena que lo acompañó hasta su muerte, ocurrida cuando unos prófugos a quienes perseguía, le propinaron diecisiete puñaladas y, sumido en el abandono, el muchacho tuvo que trabajar desde los diez años en extracción del caucho.

—- Trabajé meses y meses sin salir de la selva —-dice—– porque estaba endeudado con el comerciante Aniceto Fajardo, que antes se dedicaba al caucho, pero él me dejó libre cuando vio que yo tenía la «tos».

—- ¿Por qué cree que le dio esa enfermedad?

—- Tal vez porque trabajaba muy duro y no comía nada. A veces ni fariña; la fariña la hacemos nosotros de la yuca amarga y se la vendemos a Aniceto Fajardo a un peso con cincuenta centavos y después tenemos que comprársela a él mismo, a tres pesos.

—– ¿Cuánto le debe a Fajardo?

—– Mucho dinero… unos cuatrocientos. ¿De qué? Hombre, yo no tenía en qué recoger el caucho y le compré un balde de aluminio. Él me lo dio y mucho tiempo después dijo que valía eso: cuatrocientos pesos. El balde fue comprado por libro… El libro que tienen ellos para anotar las deudas… Muchas veces no le dan a uno nada y apuntan lo que quieren. Otras le dan a uno un peso y anotan cien…

—–¿Y sus padres?

—– Bueno, mi madre era huitota y mi padre un racional.

—– ¿Racional?

—- Pues… blanco. Eso de racional me lo enseñó un misionero, el padre Cristóbal Torralba, en un internado de Chorrera donde yo estudié. El padre nos decía siempre que los indios éramos unos salvajes, que agradeciéramos que él nos había venido a salvar… Antes, nosotros teníamos el apellido de la mamá, pero nos hicieron poner el del papá, que era blanco, aunque nosotros no fuéramos racionales.

Además de los andoques, en la zona habitan indígenas muinanes. Todos suman una población de ochocientas almas. Los últimos viven mezclados y la mayoría ha logrado liberarse de la esclavitud de los caucheros, mas no de la de los comerciantes.

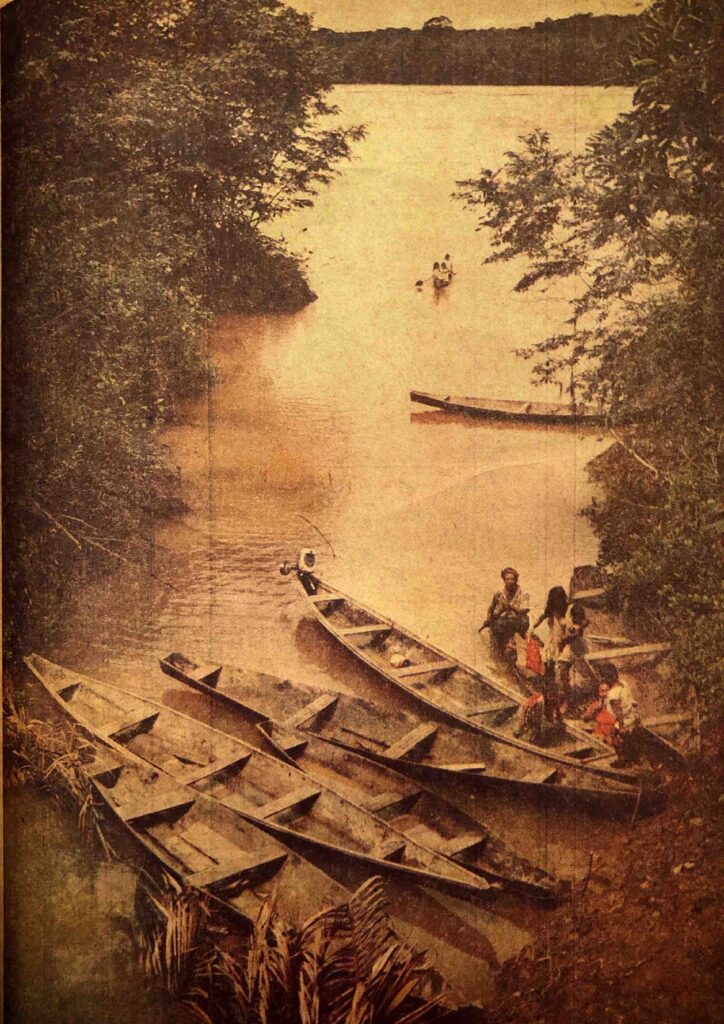

Algunos de ellos trabajaron en el penal como guardianes y hoy se desempeñan como peones, barqueros o motoristas de pequeñas embarcaciones. Más arriba de las cataratas hay una maloca donde se agrupan dos decenas de ellos.

Navegando hacia el lugar nos llamó la atención ver sobre las riberas del río casas aisladas unas de las otras. Preguntábamos quién vivía en ellas y la respuesta fue siempre la misma: «un indio con su mujer y sus hijos». Por eso, al llegar a la maloca, nuestro primer tema de conversación fue por qué había indígenas aislados.

Es que en el sur no es habitual encontrar lo que los mestizos llamamos «pueblos», porque las tribus tradicionalmente han tenido una organización comunal y una familia, es decir el abuelo con su descendencia se agrupan en una sola casa de grandes dimensiones que les sirve de vivienda, de templo y de escuela a la vez. Esa es la maloca.

En ella, los indígenas escuchan durante muchos años, todos los días, las enseñanzas de los abuelos que, a su vez, han empleado hasta treinta años aprendiendo la historia de su pueblo, su religión, sus manifestaciones rituales, la botánica y los secretos de la selva.

El aislamiento de la mayoría de ellos en casas individuales y lejanas unas de otras, ha traído como consecuencia la desintegración de los muinanes de Araracuara, olvidaron su cultura y se avergüenzan de las costumbres de su pueblo.

En la maloca había jóvenes vestidos con pantalón de paño, que apenados, ridiculizaban a los mayores cuando éstos bailaban algunas danzas rituales de singular belleza.

Los muinanes de esta zona se hallan destrozados moral, cultural y físicamente. Ellos llegaron hasta allí a principios del siglo, huyendo de la Casa Arana, y habían logrado reconstruir parte de la dignidad perdida y curar las heridas de los hierros candentes. Pero cuando esto estaba a punto de lograrse, en 1934 el gobierno creó la colonia penal y envió a la zona a centenares de delincuentes.

Araracuara, 17 de noviembre de 1972.